«Книга трав» Дмитрия Плавинского

---

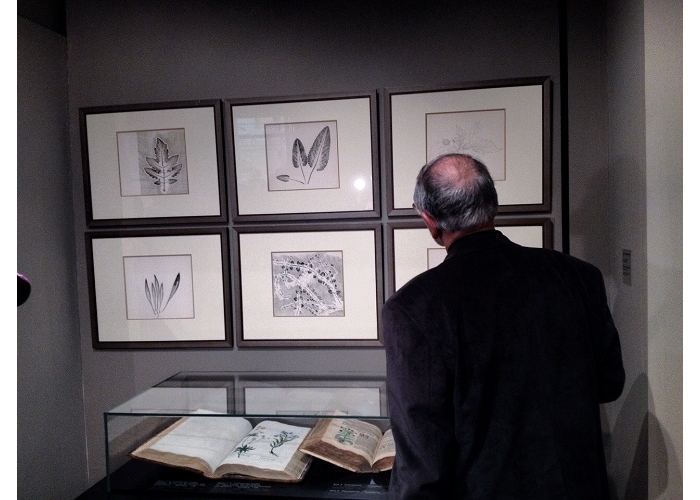

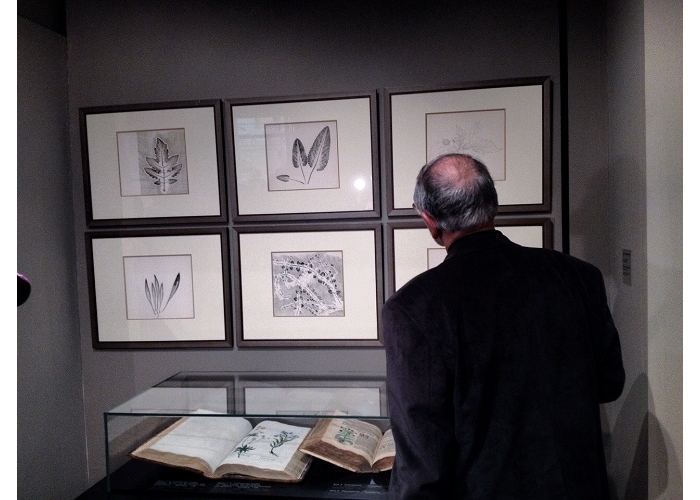

В главном здании ГМИИ им. Пушкина проходит выставка: «Книга трав» Дмитрия Плавинского из собраний ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственного биологического музея им. К.А. Тимирязева и частных коллекций.

Все фотографии, кроме первой – из интернета.

Экспозиция посвящена «Книге Трав» – этапной работе, созданной художником в 1963 году, и включающей в себя обширную серию рисунков и монотипий.

Дмитрий Плавинский (1937–2012) принадлежит к числу наиболее ярких представителей неофициального искусства 1960–1980-х годов. "Книга трав" уникальна тем, что это чуть ли не единственный случай, где из дуэта природы и культуры представлена только природа — сама по себе, без неизменного своего антагониста-спутника, культуры.

Дмитрий Плавинский. Офорт "Торец с крестом и бабочкой"

В 1963 году, в разгар моды на абстракционизм, Плавинский, отдавший ему дань в живописи, уехал из Москвы в деревню и сделал там серию рисунков и монотипий, которая получила название "Книга трав".

На длинном листе из "Книги трав" рядами отпечатаны листочки разных трав. Принцип построения этого листа — ритм маленьких и больших, длинных и звёздчатых, тёмных и почти невидимых оттисков. Он похож на панораму; эти ряды напоминают некий пейзаж, например, лес, как его изображали древние китайцы. Или странный отпечаток какого-нибудь симфонического произведения с расписанными партиями каждого инструмента, сливающимися в конечном итоге в оркестре фортиссимо, как и в начинавшей произведение увертюре. Можно сравнить этот лист и с рукописью, читаемой постепенно, знак за знаком. Разность листочков — почерк природы — именно то, что требовалось найти: нечто вне слов, но не хаос. Найден был космос растений и ухвачен за хвост бессловесный язык природы, более того, оказались сочтены буквы, которыми она пишет свои послания летом на подмосковном лугу. Эти буквы сотрёт из книги луга зима…

Лист за листом Плавинский делал отпечатки папоротников и лопухов, трав с ровными и изрезанными контурами, подобные сплошному чёрному пятну или, напротив, сетке тончайших сосудов на белых листах акварельной бумаги. Одновременно он делал "описания". Тончайшим пером и разбавленной, еле видной тушью, внеэмоциональной, "технической" линией он зарисовывал группы листьев и целые участки цветущего луга.

Впоследствии Плавинский писал: «Природа, лес и его жизнь с цветами, травами, бабочками растворили в небытии грохочущую городскую жизнь и московскую суету. Сидел один на пне и рисовал бабочек, папоротники, грибы и одуванчики <…>. Работа над “Книгой Трав” ? личный опыт медитации. Я ходил по лесу босой, боясь наступить на гусеницу, муравья или цветок. Высшая сосредоточенность собрала и направила мою волю на устранение каких-либо посредников между природой и мной. Рисунки “Книги Трав” абсолютно лишены искусственности искусства».

Половина «Книги Трав» – рисунки с натуры пером тушью, сильно разведенной водой, для получения нежного полупрозрачного серебристого контура. В избранной художником технике ощущается увлечение Востоком – китайской и японской классической монохромной живописью тушью. По воспоминаниям Дмитрия Плавинского, техника требовала значительного сосредоточения, так как вообще не допускала правок.

Дмитрий Плавинский. Луг. Разворот из «Книги трав». 1963 (фрагмент)

Дмитрий Плавинский. Луг. Разворот из «Книги трав». 1963 (фрагмент)

Другая половина, названная художником «Ладонь листа», – это монотипические отпечатки, выполненные непосредственно с трав и листьев, собранных им самим. Такой подход напоминает одновременно и старинные ботанические атласы, и традиционные гербарии – изображения даны крупно и предметно. Создавая серию «Ладонь листа», Плавинский был в роли естествоиспытателя, изучающего лист через лупу. Его интересовали сами листья, их форма и текстура. И гармония, свойственная природе.

На стене рядом два экспоната. Один – это монотипия. Плавинский взял реальное растение и сделал его точный, со всеми прожилками, отпечаток. Другой экспонат – страница гербария столетней давности из Тимирязевского музея. Так вот, монотипия уподобляется гербарию. Это тоже просто лист травы, взятый крупно и очень предметно. По словам ботаника: "Это похоже на гербарии 17-го века, которые проглаживались утюгом".

Монотипия Дмитрия Плавинского и лист гербария

Одним из достоинств этой выставки является то, что здесь собраны работы, а в серию входит около 100 рисунков и монотипий, которые могли за эти годы разлететься отдельными листами. Дело в том, что Плавинский рисовал очень много, всегда с большим удовольствием, и все это за небольшие деньги расходилось по различным людям, могло затеряться с течением времени.

Сам Плавинский писал: "Меня вдохновляли французские и русские травники, акварели Дюрера и конечно, японцы". Он работал в Гравюрном кабинете Пушкинского музея, знакомился там с работами старых мастеров и создал бесконечное количество реплик. В частности, гравюр Дюрера. В некоторых офортах Плавинский даже свою подпись стилизует под Дюрера, помещая ее на таблички или какой-нибудь камень.

Альбрехт Дюрер. Святое семейство с кузнечиком Около 1495 Гравюра на меди 235×185 мм ГМИИ

Дюрер, Альбрехт Адам и Ева. 1504 резцовая гравюра на меди. 24,8 × 19,2 см ГМИИ

На выставке, помимо рисунков и монотипий «Книги Трав», офортов и офортных досок Плавинского, были представлены произведения из коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина и Государственного биологического музея им. К.А. Тимирязева, по духу и тематике перекликающиеся с «Книгой Трав»: листы старинных гербариев, атласы XVI–XVIII веков, гравюры Альбрехта Дюрера и японские ксилографии в жанре укиё-э, умозрительные, но наглядные источники вдохновения мастера.

Альбрехт Дюрер Портрет, Эразм Роттердамский 1526 Монограмма и дата MDXXVI Надпись: Imago erasmi roterodami ab alberto durero ad vivam effigiem deliniata (Портрет Эразма Роттердамского Альбрехтом Дюрером начертанный с живого образа) Внизу по-гречески: Την κρείττω τα συγγράμματα δείξει (Лучше его представят его писания) Гравюра на меди 251×192 мм ГМИИ

Травник. Страсбург. 1595 год

http://www.svoboda.mobi/a/27341227.html

http://www.istina.religare.ru/print73.html

Все фотографии, кроме первой – из интернета.

Экспозиция посвящена «Книге Трав» – этапной работе, созданной художником в 1963 году, и включающей в себя обширную серию рисунков и монотипий.

Дмитрий Плавинский (1937–2012) принадлежит к числу наиболее ярких представителей неофициального искусства 1960–1980-х годов. "Книга трав" уникальна тем, что это чуть ли не единственный случай, где из дуэта природы и культуры представлена только природа — сама по себе, без неизменного своего антагониста-спутника, культуры.

Дмитрий Плавинский. Офорт "Торец с крестом и бабочкой"

В 1963 году, в разгар моды на абстракционизм, Плавинский, отдавший ему дань в живописи, уехал из Москвы в деревню и сделал там серию рисунков и монотипий, которая получила название "Книга трав".

На длинном листе из "Книги трав" рядами отпечатаны листочки разных трав. Принцип построения этого листа — ритм маленьких и больших, длинных и звёздчатых, тёмных и почти невидимых оттисков. Он похож на панораму; эти ряды напоминают некий пейзаж, например, лес, как его изображали древние китайцы. Или странный отпечаток какого-нибудь симфонического произведения с расписанными партиями каждого инструмента, сливающимися в конечном итоге в оркестре фортиссимо, как и в начинавшей произведение увертюре. Можно сравнить этот лист и с рукописью, читаемой постепенно, знак за знаком. Разность листочков — почерк природы — именно то, что требовалось найти: нечто вне слов, но не хаос. Найден был космос растений и ухвачен за хвост бессловесный язык природы, более того, оказались сочтены буквы, которыми она пишет свои послания летом на подмосковном лугу. Эти буквы сотрёт из книги луга зима…

Лист за листом Плавинский делал отпечатки папоротников и лопухов, трав с ровными и изрезанными контурами, подобные сплошному чёрному пятну или, напротив, сетке тончайших сосудов на белых листах акварельной бумаги. Одновременно он делал "описания". Тончайшим пером и разбавленной, еле видной тушью, внеэмоциональной, "технической" линией он зарисовывал группы листьев и целые участки цветущего луга.

Впоследствии Плавинский писал: «Природа, лес и его жизнь с цветами, травами, бабочками растворили в небытии грохочущую городскую жизнь и московскую суету. Сидел один на пне и рисовал бабочек, папоротники, грибы и одуванчики <…>. Работа над “Книгой Трав” ? личный опыт медитации. Я ходил по лесу босой, боясь наступить на гусеницу, муравья или цветок. Высшая сосредоточенность собрала и направила мою волю на устранение каких-либо посредников между природой и мной. Рисунки “Книги Трав” абсолютно лишены искусственности искусства».

Половина «Книги Трав» – рисунки с натуры пером тушью, сильно разведенной водой, для получения нежного полупрозрачного серебристого контура. В избранной художником технике ощущается увлечение Востоком – китайской и японской классической монохромной живописью тушью. По воспоминаниям Дмитрия Плавинского, техника требовала значительного сосредоточения, так как вообще не допускала правок.

Дмитрий Плавинский. Луг. Разворот из «Книги трав». 1963 (фрагмент)

Дмитрий Плавинский. Луг. Разворот из «Книги трав». 1963 (фрагмент)

Другая половина, названная художником «Ладонь листа», – это монотипические отпечатки, выполненные непосредственно с трав и листьев, собранных им самим. Такой подход напоминает одновременно и старинные ботанические атласы, и традиционные гербарии – изображения даны крупно и предметно. Создавая серию «Ладонь листа», Плавинский был в роли естествоиспытателя, изучающего лист через лупу. Его интересовали сами листья, их форма и текстура. И гармония, свойственная природе.

На стене рядом два экспоната. Один – это монотипия. Плавинский взял реальное растение и сделал его точный, со всеми прожилками, отпечаток. Другой экспонат – страница гербария столетней давности из Тимирязевского музея. Так вот, монотипия уподобляется гербарию. Это тоже просто лист травы, взятый крупно и очень предметно. По словам ботаника: "Это похоже на гербарии 17-го века, которые проглаживались утюгом".

Монотипия Дмитрия Плавинского и лист гербария

Одним из достоинств этой выставки является то, что здесь собраны работы, а в серию входит около 100 рисунков и монотипий, которые могли за эти годы разлететься отдельными листами. Дело в том, что Плавинский рисовал очень много, всегда с большим удовольствием, и все это за небольшие деньги расходилось по различным людям, могло затеряться с течением времени.

Сам Плавинский писал: "Меня вдохновляли французские и русские травники, акварели Дюрера и конечно, японцы". Он работал в Гравюрном кабинете Пушкинского музея, знакомился там с работами старых мастеров и создал бесконечное количество реплик. В частности, гравюр Дюрера. В некоторых офортах Плавинский даже свою подпись стилизует под Дюрера, помещая ее на таблички или какой-нибудь камень.

Альбрехт Дюрер. Святое семейство с кузнечиком Около 1495 Гравюра на меди 235×185 мм ГМИИ

Дюрер, Альбрехт Адам и Ева. 1504 резцовая гравюра на меди. 24,8 × 19,2 см ГМИИ

На выставке, помимо рисунков и монотипий «Книги Трав», офортов и офортных досок Плавинского, были представлены произведения из коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина и Государственного биологического музея им. К.А. Тимирязева, по духу и тематике перекликающиеся с «Книгой Трав»: листы старинных гербариев, атласы XVI–XVIII веков, гравюры Альбрехта Дюрера и японские ксилографии в жанре укиё-э, умозрительные, но наглядные источники вдохновения мастера.

Альбрехт Дюрер Портрет, Эразм Роттердамский 1526 Монограмма и дата MDXXVI Надпись: Imago erasmi roterodami ab alberto durero ad vivam effigiem deliniata (Портрет Эразма Роттердамского Альбрехтом Дюрером начертанный с живого образа) Внизу по-гречески: Την κρείττω τα συγγράμματα δείξει (Лучше его представят его писания) Гравюра на меди 251×192 мм ГМИИ

Травник. Страсбург. 1595 год

http://www.svoboda.mobi/a/27341227.html

http://www.istina.religare.ru/print73.html

Взято: vittasim.livejournal.com

Комментарии (0)

{related-news}

[/related-news]