Сколько платили бурлакам в царской России, как в профессию попадали женщины и почему за 1 бурлака 5 бурлачек давали

---

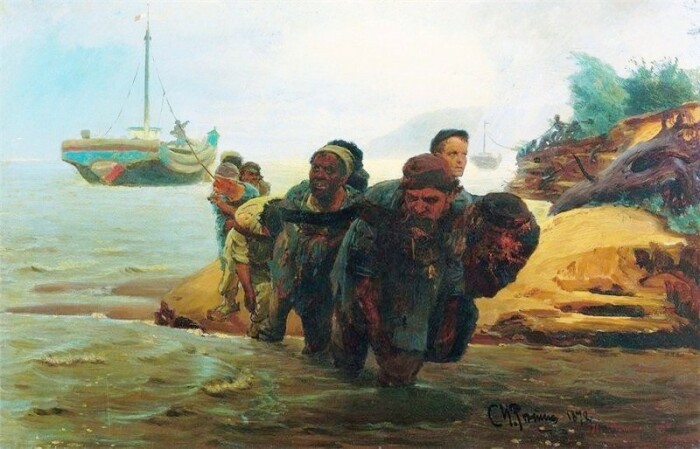

Картина Ильи Репина «Бурлаки на волге» — настоящий символ тяжелого труда и человеческой выносливости. Художник увековечил этих людей, тянувших суда по речным просторам, на холсте, а Николай Некрасов — в стихах. Про бурлаков знают все. Но не всем известно, кем они были на самом деле. Какой доход получали за свою тяжелую работу. Как попадали в бурлаки. И почему в их среде встречались женщины.

Откуда бураки взялись

Бурлаки на картине Ильи Репина.

Происхождение термина «бурлак» многогранно. В основном так называли вольного работника, который в артели, используя бечеву, перемещал против течения речные суда. Согласно этимологическому словарю Макса Фасмера, слово связано с диалектным «бурло» — то есть «крикун» или «шумный человек». Изначально оно могло обозначать буйного одинокого человека или просто бродягу. В культурах соседних народов значение слова приобретало иные оттенки. Например, в литовском языке слово «burliokas» относилось к русским старообрядцам. С латышского «burlaks» переводится как «разбойник», а на румынском «burlac» — холостяк. Интересно, что в Вологодской области глагол «бурлачить» до сих пор означает уход на сезонные заработки, не всегда связанные с реками. Таким образом, бурлак — это не просто профессия, но и особый образ жизни, связанный со свободой, странствиями и трудом вне дома.

Пик развития бурлацкого промысла в России пришелся на 18-19 столетия, хотя возник он ещё в конце 16 - начале 17 века. Волга в тот период стала ключевой транспортной артерией страны. Работали бурлаки сезонно — весной и осенью, в периоды половодья. Они буксировали суда, среди которых были, например, расшивы, способные перевозить до 327 тонн груза. Для перемещения против течения использовалась бечева, иногда паруса, вёсла или якоря. Труд требовал слаженности: в артели каждый имел свою роль — от бригадира («шишки») до плотника-«водолива», отвечавшего за сохранность судна.

Как люди в бурлаки попадали

Труд бурлаков был тяжелым и монотонным.

Бурлачество — тяжелый, монотонный труд: шаг за шагом по берегу реки, упряжка груженых барж и грубая лямка, врезающаяся в плечо. Именно такую цену платили тысячи людей в царской России за возможность выжить.

Бурлаками становились не по призванию, а от безысходности. В основном это были крестьяне из бедных, нечерноземных губерний, у которых не осталось ни земли, ни скота. К ним присоединялись разорившиеся мещане, бродяги и все те, кого голод и долги загнали в угол. Это был последний рубеж, за которым — уже полное нищенство.

Но в этом отчаянном промысле была и своя, горькая надежда. Историки отмечают, что некоторые шли в бурлаки не просто чтобы прокормиться, а с конкретной целью: заработать на вольную, скопить на свадьбу или даже на начальный капитал для маленького дела. Известна история самарского купца Ларина, который начал с лямки на Волге, а закончил основателем целой династии. В артелях можно было встретить и совсем юных парней, и седых стариков, и даже целые семьи — для всех них бурлачество было суровой, но единственной возможностью остаться на плаву.

Как метко заметил экономист Владимир Вернадский, изучавший их быт, «грамотный всегда найдет работу получше бурлацкой лямки». Это был удел самых обездоленных. Но при этом его не считали чем-то позорным — в неурожайный год он спасал от долговой ямы и голодной смерти.

В бурлаки шли, чтобы прокормить семью.

Работали артелями, по 4-40 человек, связанных круговой порукой. Это создавало жесткую дисциплину и одновременно рождало настоящее братство. Своего пика явление достигло в середине 19 века, и произошло это в Рыбинске, который стал настоящей «столицей бурлаков». Сюда каждую навигацию съезжались десятки тысяч человек в надежде наняться на работу. На местной «бирже труда» — улице Стоялой — купцы нанимали артели по простому расчету: восемь человек на тысячу пудов груза. Просто арифметика выживания.

Доходы бурлаков

В 19 веке бурлак получал примерно 50 копеек в день.

Зарплата сильно колебалась. Влияли сезон, регион и роль в артели. В XIX столетии средний дневной заработок составлял порядка 50 копеек. За месяц выходило около 15 рублей. За стандартный четырехмесячный сезон бурлак мог получить 60 рублей.

Для сравнения: мелкий чиновник получал 20 рублей в месяц. Удачливый и опытный работник мог заработать целых 100–150 рублей за сезон. Ответственные должности — «шишка» или лоцман — оплачивались выше.

Но доходы уменьшались на расходы: часть средств уходила на еду в пути, рукавицы и дорогу домой пешком. Женщинам платили меньше, иногда вдвое. Но и эти деньги позволяли прокормить семью до новой навигации.

Питание от нанимателя было скудным. Рацион состоял из пшенной каши, двух килограммов черного хлеба в сутки и кваса с воблой. Как писал Вернадский, жалобы на некачественную еду были нормой. Несмотря на тяготы, этот промысел привлекал тысячи. Заработок для неквалифицированного труда считался хорошим.

Женщины среди бурлаков

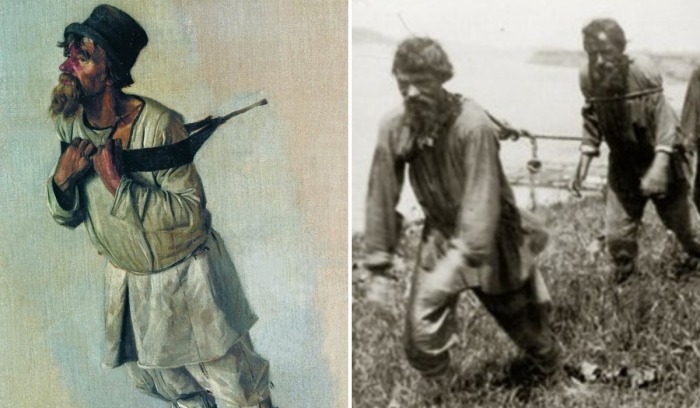

Существовали и женские бурлачные артели.

Образ бурлака в русском искусстве прочно ассоциируется с мужчиной. Однако суровая реальность XIX — начала XX веков была сложнее. Исторические свидетельства, включая фотографию 1910 года с реки Суры, доказывают: женщины тоже тянули баржи. Они объединялись в артели. Состав таких коллективов был особым. В них шли отчаявшиеся: солдатки, вдовы, сироты. Порой на эту стезю попадали и осужденные преступницы. Их толкала крайняя нужда или судебный приговор.

На торгах за работу женские бригады создавали мужчинам серьезную конкуренцию. Они соглашались на меньшую оплату. Это снижало общий уровень заработка, но давало шанс получить заказ. Исследователи подчеркивают их высочайшую дисциплину. Женщины реже пропивали деньги, предпочитая копить их.

Внутреннее устройство женской артели копировало мужскую иерархию. Во главе стояла «шишка» — самая опытная и уважаемая работница. На нее ложились переговоры с хозяевами, распределение денег и организация процесса. Она задавала ритм работе знаменитой песней «Эх, ухнем». Это был важный инструмент синхронизации, особенно для начала движения. Сбившийся ритм выправляли криком «сено-солома».

Их вклад есть и в кулинарии. Смешивая воблу, квас и хлеб, бурлачки создали питательное блюдо — прообраз окрошки. Оно помогало восполнять силы витаминами и белком.

Физическая разница диктовала свои условия. На 1000 пудов груза требовалось пять женщин против трех мужчин. Меньшая сила компенсировалась численностью.

Источник: salt.mediasalt.ru

Комментарии (0)

{related-news}

[/related-news]