История одного шедевра: «Видение отроку Варфоломею» Нестерова

---

Михаил Нестеров был художником настроения. Описывая его картины, современники так и сыпали этим словом. Незатейливые срединнорусские пейзажи, с пожухлыми травами и тонкоствольными березками, трогательные и в то же время необъятные просторы стали называть «нестеровскими». Меланхоличных хрупких девушек, чьи лица озарены внутренним светом, также завеличали «нестеровскими». Особое, опять же «нестеровское», настроение было и в полотнах на религиозные сюжеты – за это художника ценили и приглашали расписывать соборы.

В «Видении отроку Варфоломею» живописец собрал все свои «фирменные» наработки. Что из этого получилось?

1889–1890

Холст, масло. 160×211 см

Государственная Третьяковская галерея, Москва. fotki.com

Кликабельно - 1 815px × 1 366px

Сюжет

Сюжетным прототипом для картины стало жизнеописание Сергия Радонежского, который, будучи ребенком (звали его тогда Варфоломей), встретил святого старца. Последний спросил отрока о его заветном желании и услышал: «Ныне прискорбна душа моя, так как учуся грамоте и не умею, ты же, отче святой, помолись за меня богу, чтобы я выучил грамоту». Услышав это, старец дал Варфоломею кусочек просфоры со словами: «О грамоте, чадо, не скорби, от сего дня дарует тебе господь грамоте умение зело добре».

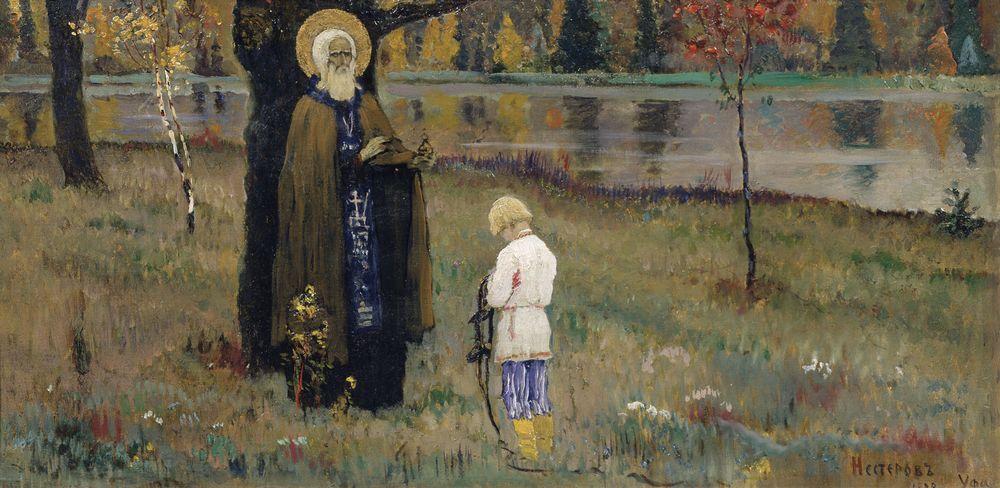

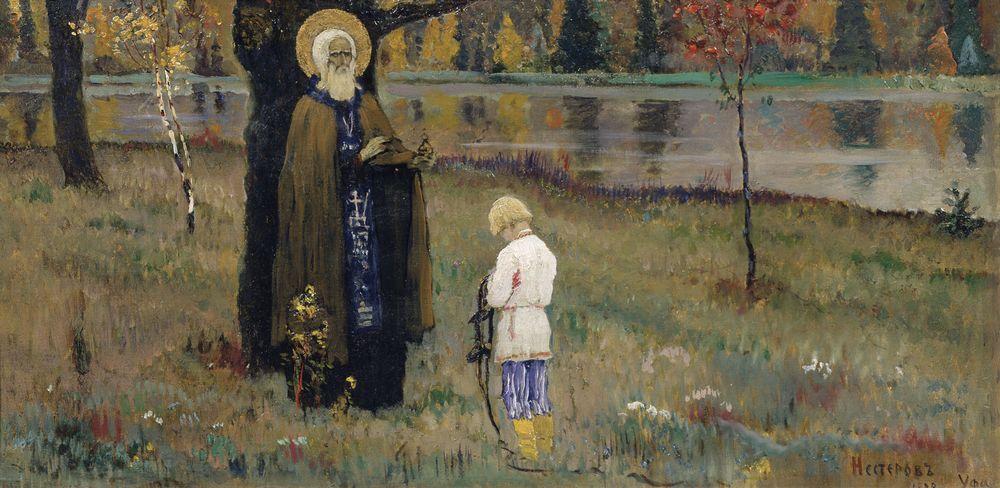

Пейзаж в Абрамцеве. Этот этюд стал основой для пейзажного фона в «Видении отроку Варфоломею»

Варфоломей — кроткий мальчик, покорно сложивший руки на груди, принимающий то, что дано свыше. Святой старец кажется неотделимым от природы: его фигура в темных одеждах словно сливается с деревом. Нимб его, едва заметный, вот-вот рассеется в воздухе.

Образ Сергия Радонежского был для Нестерова воплощением нравственного идеала чистой и подвижнической жизни. С ним связана тема одиночества, ухода от мирской суеты. Идеальным, по Нестерову, было состояния единения человека и природы, только в этом, по мнению художника, человек мог найти успокоение, очистить душу, обрести стойкость и смысл жизни.

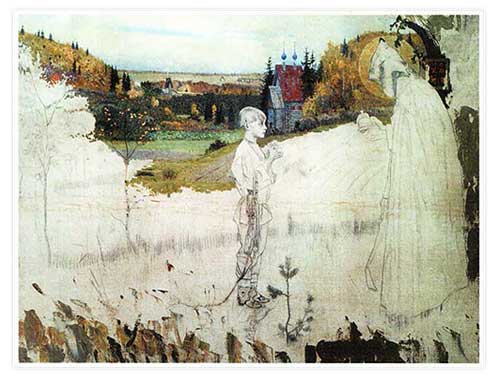

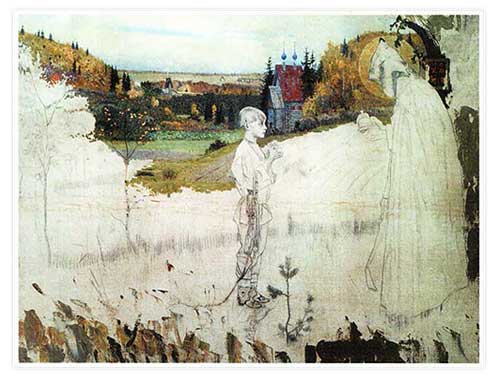

Видение отроку Варфоломею, эскиз

Контекст

Первые наброски Нестеров сделал во время поездки в Италию. Позднее в окрестностях Троице-Сергиевой лавры он писал пейзажные зарисовки. Изначально художник продумывал вертикальную композицию — убрав часть пейзажа, живописец акцентировал внимание на фигурах. То, что в итоге картина написана горизонтальной, говорит о том, что Нестеров, по-видимому, понял, что не венчик над головой святого, а именно пейзаж должен воплощать чудесное. Одухотворённая природа сливается с лирическим настроением героев и раскрывает их образы.

Закончив пейзажные зарисовки, Нестеров уехал в Уфу, где, несмотря на грипп, продолжил работать. «Я был полон своей картиной. В ней, в ее атмосфере, в атмосфере видения, чуда, которое должно было совершиться, жил я тогда», — вспоминал Михаил Нестеров.

Незаконченный вариант картины

Состояние его было опасным. В один из дней у Нестерова закружилась голова, он оступился, упал и повредил холст. Понадобился новый. Именно на нем было создано лучшее, по мнению самого Нестерова, полотно. Незаконченный вариант картины остался в Уфе.

Судьба художника

Михаил Нестеров родился в Уфе. Семья его было глубоко религиозной. С детства Мишу влекла природа, он был чуток к ее красоте и восприимчив к ее языку. Отец поддержал тягу сына к искусству и отправил в Москву учиться.

Первой значительной картиной был «Пустынник». После экспонирования ее на выставке передвижников о Нестерове заговорили как об одном из выдающихся живописцев того времени. Современники отмечали, как поразительно глубока внутренняя гармония, связывающая человека и природу в его картинах.

«Пустынник», 1888 — 1889

После «Видения отроку Варфоломею» (1889−1890) Нестерову впервые предложили расписывать храмы. Неуверенность, принять ли это предложение, в итоге была преодолена, и 22 года своей жизни художник отдал церковным росписям и иконам. Религиозная тема, которая так прочно вошла в творчество Нестерова, сподвигла его на путешествие на Соловки. Монастырь, окруженный суровой природой, жизнь монахов, сильных духом, впечатлили художника. Долгое время в его картинах звучала тема блаженного общения верующего человека с природой.

Свои коррективы в творчество Нестерова, что ожидаемо, внесла революция 1917 года. 55-летнему художнику пришлось отказаться от тем, которые интересовали его в течение всей жизни, и переключиться на новый для себя жанр портрета. Как правило, он не писал на заказ, работая только с близкими и хорошо знакомыми людьми. Его интересовали творческие люди в активном действии. За свои портреты он даже получил несколько наград и почестей от советского правительства, в том числе Сталинскую премию.

Портрет академика Павлова, 1935. Работа, за которую Нестерову вручили Сталинскую премию

В 1938 году (Нестерову на тот момент было уже 76 лет) его арестовали и две недели продержали в Бутырской тюрьме. Связано это было с тем, что его зять, юрист Виктор Шретер, был арестован по ложному доносу, обвинен в шпионаже и приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к смертной казни. Дочь художника Ольга Михайловна была отправлена в лагерь в Джамбул, откуда вернулась с инвалидностью.

До последнего дня Нестеров работал. Скончался от инсульта на 81-м году жизни с палитрой и кистью в руках.

Источники - Дилетант и Википедия

В «Видении отроку Варфоломею» живописец собрал все свои «фирменные» наработки. Что из этого получилось?

1889–1890

Холст, масло. 160×211 см

Государственная Третьяковская галерея, Москва. fotki.com

Кликабельно - 1 815px × 1 366px

Сюжет

Сюжетным прототипом для картины стало жизнеописание Сергия Радонежского, который, будучи ребенком (звали его тогда Варфоломей), встретил святого старца. Последний спросил отрока о его заветном желании и услышал: «Ныне прискорбна душа моя, так как учуся грамоте и не умею, ты же, отче святой, помолись за меня богу, чтобы я выучил грамоту». Услышав это, старец дал Варфоломею кусочек просфоры со словами: «О грамоте, чадо, не скорби, от сего дня дарует тебе господь грамоте умение зело добре».

Пейзаж в Абрамцеве. Этот этюд стал основой для пейзажного фона в «Видении отроку Варфоломею»

Варфоломей — кроткий мальчик, покорно сложивший руки на груди, принимающий то, что дано свыше. Святой старец кажется неотделимым от природы: его фигура в темных одеждах словно сливается с деревом. Нимб его, едва заметный, вот-вот рассеется в воздухе.

Образ Сергия Радонежского был для Нестерова воплощением нравственного идеала чистой и подвижнической жизни. С ним связана тема одиночества, ухода от мирской суеты. Идеальным, по Нестерову, было состояния единения человека и природы, только в этом, по мнению художника, человек мог найти успокоение, очистить душу, обрести стойкость и смысл жизни.

Видение отроку Варфоломею, эскиз

Контекст

Первые наброски Нестеров сделал во время поездки в Италию. Позднее в окрестностях Троице-Сергиевой лавры он писал пейзажные зарисовки. Изначально художник продумывал вертикальную композицию — убрав часть пейзажа, живописец акцентировал внимание на фигурах. То, что в итоге картина написана горизонтальной, говорит о том, что Нестеров, по-видимому, понял, что не венчик над головой святого, а именно пейзаж должен воплощать чудесное. Одухотворённая природа сливается с лирическим настроением героев и раскрывает их образы.

Закончив пейзажные зарисовки, Нестеров уехал в Уфу, где, несмотря на грипп, продолжил работать. «Я был полон своей картиной. В ней, в ее атмосфере, в атмосфере видения, чуда, которое должно было совершиться, жил я тогда», — вспоминал Михаил Нестеров.

Незаконченный вариант картины

Состояние его было опасным. В один из дней у Нестерова закружилась голова, он оступился, упал и повредил холст. Понадобился новый. Именно на нем было создано лучшее, по мнению самого Нестерова, полотно. Незаконченный вариант картины остался в Уфе.

Судьба художника

Михаил Нестеров родился в Уфе. Семья его было глубоко религиозной. С детства Мишу влекла природа, он был чуток к ее красоте и восприимчив к ее языку. Отец поддержал тягу сына к искусству и отправил в Москву учиться.

Первой значительной картиной был «Пустынник». После экспонирования ее на выставке передвижников о Нестерове заговорили как об одном из выдающихся живописцев того времени. Современники отмечали, как поразительно глубока внутренняя гармония, связывающая человека и природу в его картинах.

«Пустынник», 1888 — 1889

После «Видения отроку Варфоломею» (1889−1890) Нестерову впервые предложили расписывать храмы. Неуверенность, принять ли это предложение, в итоге была преодолена, и 22 года своей жизни художник отдал церковным росписям и иконам. Религиозная тема, которая так прочно вошла в творчество Нестерова, сподвигла его на путешествие на Соловки. Монастырь, окруженный суровой природой, жизнь монахов, сильных духом, впечатлили художника. Долгое время в его картинах звучала тема блаженного общения верующего человека с природой.

Свои коррективы в творчество Нестерова, что ожидаемо, внесла революция 1917 года. 55-летнему художнику пришлось отказаться от тем, которые интересовали его в течение всей жизни, и переключиться на новый для себя жанр портрета. Как правило, он не писал на заказ, работая только с близкими и хорошо знакомыми людьми. Его интересовали творческие люди в активном действии. За свои портреты он даже получил несколько наград и почестей от советского правительства, в том числе Сталинскую премию.

Портрет академика Павлова, 1935. Работа, за которую Нестерову вручили Сталинскую премию

В 1938 году (Нестерову на тот момент было уже 76 лет) его арестовали и две недели продержали в Бутырской тюрьме. Связано это было с тем, что его зять, юрист Виктор Шретер, был арестован по ложному доносу, обвинен в шпионаже и приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к смертной казни. Дочь художника Ольга Михайловна была отправлена в лагерь в Джамбул, откуда вернулась с инвалидностью.

До последнего дня Нестеров работал. Скончался от инсульта на 81-м году жизни с палитрой и кистью в руках.

Источники - Дилетант и Википедия

Взято: vakin.livejournal.com

Комментарии (0)

{related-news}

[/related-news]