Как учились писать гусиным пером в Средневековье, и Почему стать писарем мог не каждый

---

Гусиное перо в качестве ручки прослужило 1200 лет, и другого более удобного приспособления для письма тогда еще не было. Кончик пера быстро стирался, и его нужно было поправлять ножом, отчего такой нож стали звать перочинным. Перо доставляло массу неудобств. Мало того, что при малейшем неправильном нажиме или движении брызги разлетались во все стороны, так еще и по бумаге скрипело так, будто воз с дровами проехал, а чтобы научиться его держать, приходилось связывать пальцы и подтягивать их к запястью.

Почему для письма выбрали именно гусиное

Гусиное перо оказалось самым удобным предметом для письма, пока не изобрели шариковую ручку.

Путь к перу, как к предмету для письма, был долгим. Сначала писали расщепленными палочками-тростинками, потом египтяне опробовали бронзовое перо, но оно было очень дорогим, и поэтому снова вернулись к палочкам. Заостряли и писали на выделанных шкурах. В России вместо бумаги была береста, на которой выдавливали буквы специальной лопаточкой. Когда появилась бумага, то обнаружили, что перья гусей идеально подходят для письма. Они имели толстую плотную стенку, хороший захват для пальцев и пористость внутри, которая удерживала чернила. К тому же гусей было много, что делало их доступным предметом.

Подготовка гусиного пера для письма

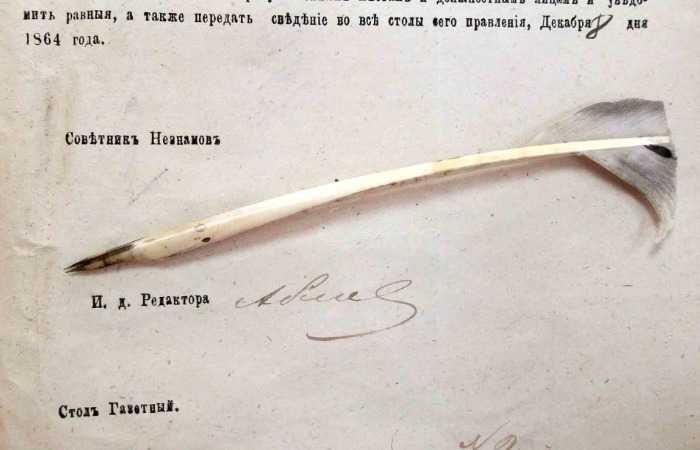

Гусиное перо для письма.

Как оказалось, недостаточно выдернуть у гуся перо – и ручка готова. Его подготовка и выбор были настоящей наукой. Брать его нужно было у молодого крепкого гуся, вырывая одно из пяти внешних перьев. Правшам подходили перья из левого крыла, а для левшей наоборот, потому что они, в зависимости от того, на каком крыле находились, имели небольшой изгиб, поэтому и подбирались, чтобы удобнее ложились в руку. Если не находилось нужное, то приходилось затачивать кончик с обратной стороны пера. Сделать правильный кончик тоже оказалось целой наукой. От него зависело, как будет подаваться чернило и какой толщины будут буквы. Кончик срезался наискосок, и убиралась часть бородки, которая могла мешать держать перо в руке. И даже на этом подготовка не была завершена. Затем его вываривали для обезжиривания 15 минут, обжигали и закаливали в горячем песке.

Каким бы крепким ни было перо, кончик стачивался, и его нужно было поправлять – заострять ножом. Для этого использовали маленькие ножи, которые носили с собой, они назывались перочинными – чинить перо, то есть затачивать его. Отсюда и пошло название складных карманных ножей.

Каллиграфия при письме пером.

Кончик пера слегка расщеплялся вдоль, создавая небольшую щель, по которой стекало чернило и можно было писать. От этого зависело, насколько аккуратным будет почерк, потому что, когда чернила быстро стекали, появлялись кляксы. Заточить перо можно было несколькими способами, и от этого зависел характер почерка, поэтому каждый затачивал свое перо сам.

Как учились писать пером

Писать пером было сложно.

На старинных рукописях или грамотах можно увидеть, как красиво выведены все буквы, и секрет кроется в том, что писали их пером. Каждую букву нужно выводить медленно, а усердие приводило к тому, что они получались красивыми. Современные ручки позволяют писать быстро, из-за чего буквы порой скачут в разные стороны. Пером так не помашешь, иначе чернила разлетятся во все стороны – и тогда документ будет испорчен. Даже писцам трудно давались овалы и некоторые завитушки, вызывая брызги, когда нужно было сделать изгиб.

Гусиное перо нужно было держать правильно.

Чтобы правильно держать перо для письма, детям перевязывали пальцы и подтягивали их к кисти руки. И это не все. Макать перо в чернило приходилось часто, поэтому требовалось усердие и терпение.

«Скрип от пера по бумаге – как будто воз с дровами проехал»

Пушкин исписывал перья до огрызков, которые валялись у него повсюду.

Очинка пера была, по сути, главным в том, как оно будет писать, поэтому ее никому не доверяли, а хорошие перья преподносили в подарок как ценную вещь. Такое хранилось у Пушкина на столе – подарок от Гёте. Его он не трогал, зато другие списывал до такого размера, что не понятно было, как он их умудрялся держать пальцами. В воспоминаниях о Пушкине писали, что поэт практически всегда писал оглодками, еле вмещающимися в пальцах, исписывая перья до огрызков, которые валялись повсюду.

При написании пером оно издавало ужасный звук. Гоголь писал, что шум от перьев стоял такой, будто рядом проехало несколько телег с дровами по лесу, заваленному ветками и листвой.

Трансформация гусиных перьев в железные

Железные перья для письма.

Из одного гуся можно было получить 3-4 ценных пера, пригодных для письма. Но на Руси гусей было много, поэтому перья для письма продавались пучками по 25 штук. Те, кто жил в поместьях, имели доступ к «бесплатным ручкам», которые всегда были под рукой. Перья из России даже продавались за границу. Англия ежегодно закупала по несколько миллионов штук. О том, сколько они могли стоить, можно судить по истории из произведения Валентина Пикуля «Старые гусиные перья». В ней автор описывал информационную победу посла России Семена Воронцова, не дав разгореться войне с Великобританией. Пикуль написал, что война была выиграна за 250 фунтов – по стоимости гусиных перьев. То есть пучок мог стоить 10 фунтов.

Металлические перья заменили гусиные.

Гусиными перьями перестали пользоваться в XIX веке, когда придумали железные наконечники и стали их выпускать. Писали ими довольно долго, и даже тогда, когда появились пишущие машинки. Многие продолжали писать так, как их учили гувернантки и учителя. Они предпочитали ручку с наконечником-пером, которое нужно было обмакивать в чернила, хотя уже были придуманы наливные ручки. К тому же русские ремесленники оказались лучшими в этом виде и делали настолько красивые приборы для ручек из уральского поделочного камня и драгоценных или полудрагоценных металлов, что отказать себе в удовольствии приобрести набор было трудно. В то время такая ручка считалась показателем статуса.

Для письма требовались хорошие чернила, и в мире даже развернулась конкуренция по поводу их качества, решая, какие лучше – химические или природные. Европейские ученые выступали за химические, а в России была масса природного материала. После революции спор решился сам собой. Наступил кризис, и для чернил не оказалось сырья, но в России было достаточно природного красителя: чернильные орешки, кампешевое дерево и другой материал, который залежался в аптеках и в природе. Чернила готовили даже в домашних условиях и продавали.

Где использовали гусиное перо

Гусиным перьям нашли применение.

Когда гусиные перья уже стали не нужны, их начали применять в другой сфере. Например, в Германии из них стали делать елки, окрашивая в зеленый цвет, чтобы привлечь внимание к вырубке леса, а также воланы для бадминтона, используя 16 перьев и пробку. Военные использовали стержень в качестве запальной трубки, а рыбаки – для поплавка на самодельную удочку.

Источник: salt.mediasalt.ru

Комментарии (0)

{related-news}

[/related-news]