Константин Симонов: как воспринимали массовые репрессии до закрытого доклада Хрущёва

---

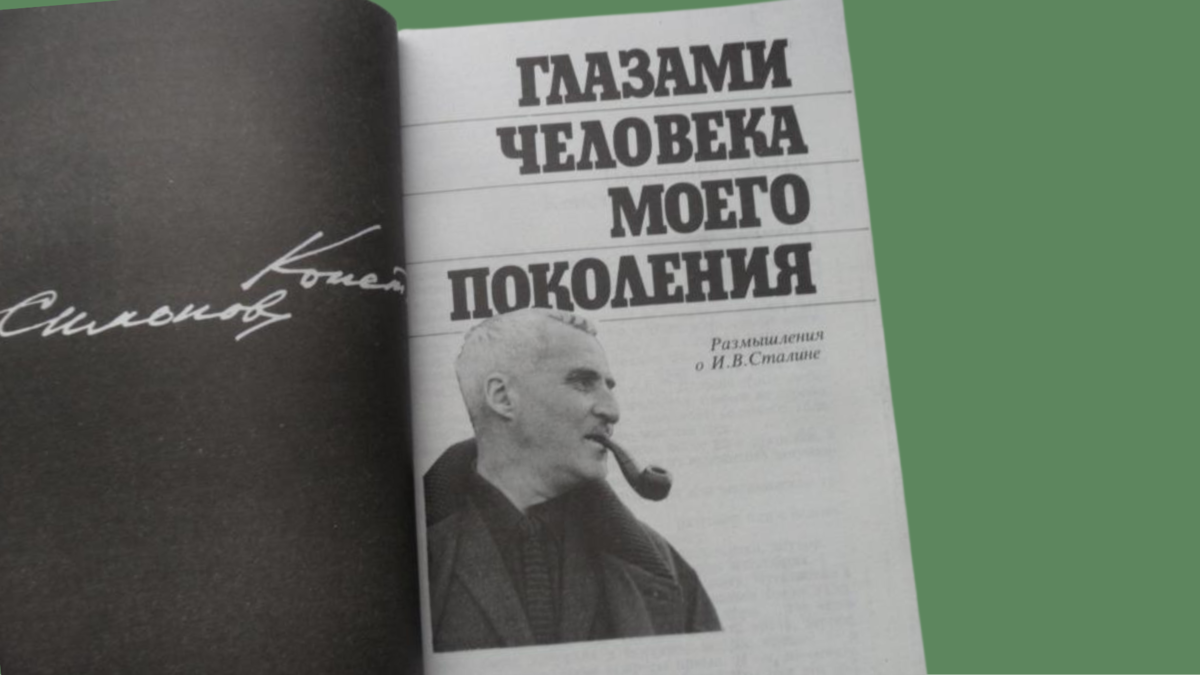

Книгу Константина Симонова «Глазами человека моего поколения» рекомендую всем, кого волнует тема адекватности представлений людей XXI века о советских 30-х гг. ХХ века.

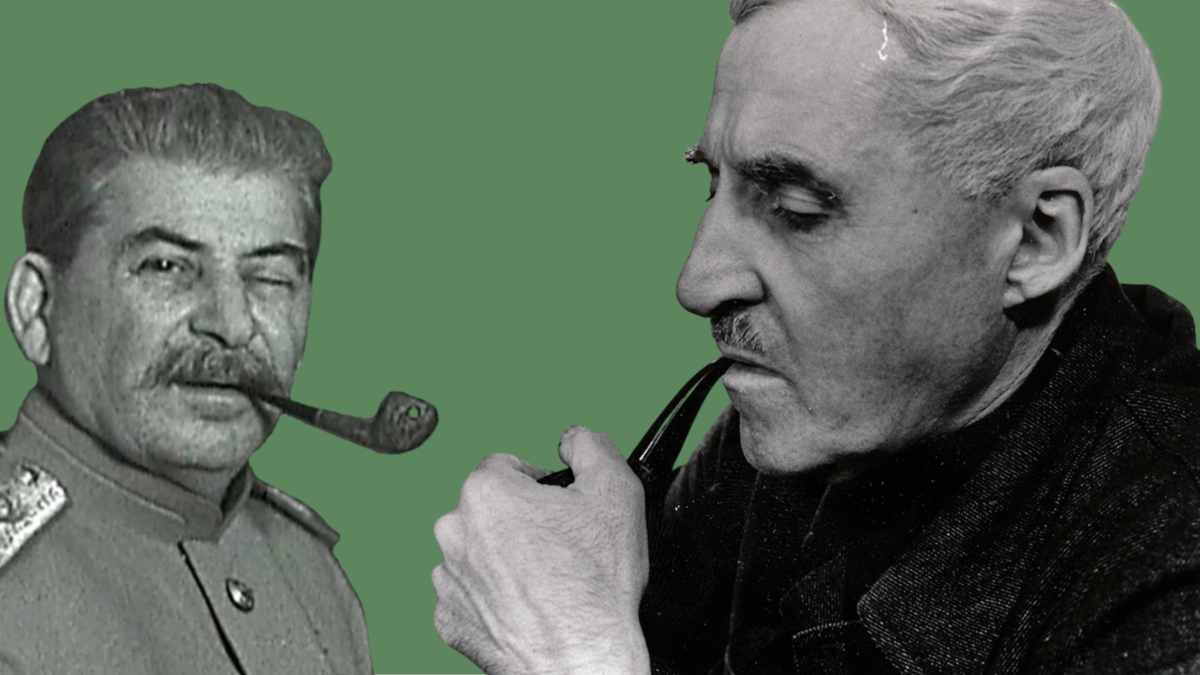

Сомневающийся лауреат сталинской премии

Фигура и воспоминания Симонова интересны, несомненно, тем, что, с одной стороны, являясь многократным обладателем сталинской премии, он с другой стороны был шокирован закрытым докладом Н. С. Хрущева на ХХ съезде партии и во-многом поменял свою точку зрения.

«Глазами человека моего поколения» - попытка ретроспективы, мысленного возвращения из 60-х и конца 70-х в довоенное и военное время с целью углядеть в прошлом тревожные «звоночки» массовых необоснованных репрессий, о которых заговорили на XX-м и XXII-м партийных Съездах.

Как чувствовали это тогда, и почему все вышло так, как вышло. Отдельное удовольствие получаешь от приведенных в книге интервью Симонова со сталинскими военачальниками – Жуковым, Коневым, Исаковым, Василевским. Все интервью посвящены теме «Сталин и война».

«Тогда – это тогда. Сейчас – это сейчас»

К.М. Симонов: до и после

Интересна книга Симонова еще и другим. Тем, что он старается максимально точно вспомнить и изложить свои чувства и мысли, как они были у него тогда, в прошлом, и сравнивает их с тем, что он думает сейчас, в момент написания воспоминаний, при Брежневе, четко отделяя одно от другого.

В отличие от некоторых иных мемуаристов он осознает, что нельзя свое отношение к делу сегодня выдавать за ощущение событий вчера. Во время выступления в Концертной Студии «Останкино» незадолго до смерти он так и сформулирует это отношение к воспоминаниям:

«Написанное тогда — это тогда. То, что написано сейчас — это сейчас».

Поэтому его воспоминания интересны. Он трезво отделяет себя при Хрущеве от себя при Сталине. Но, критикуя себя прежнего, бережно относится к своим впечатлениям тогда:

Писатель сообщает, что даже хотел написать пьесу, в которой дискутируют четыре «Я». Совсем юный Симонов 26-го года должен был в ней спорить с Симоновым 36-го года, а также с послевоенным Симоновым 46-го года и зрелым Симоновым 56-го года (т.е. после откровений ХХ Съезда).

Константин Михайлович активно использует в книге свои дневниковые записи, приводит их и обильно комментирует, что делает воспоминания еще более интересными, так как добавляет достоверности и полемики.

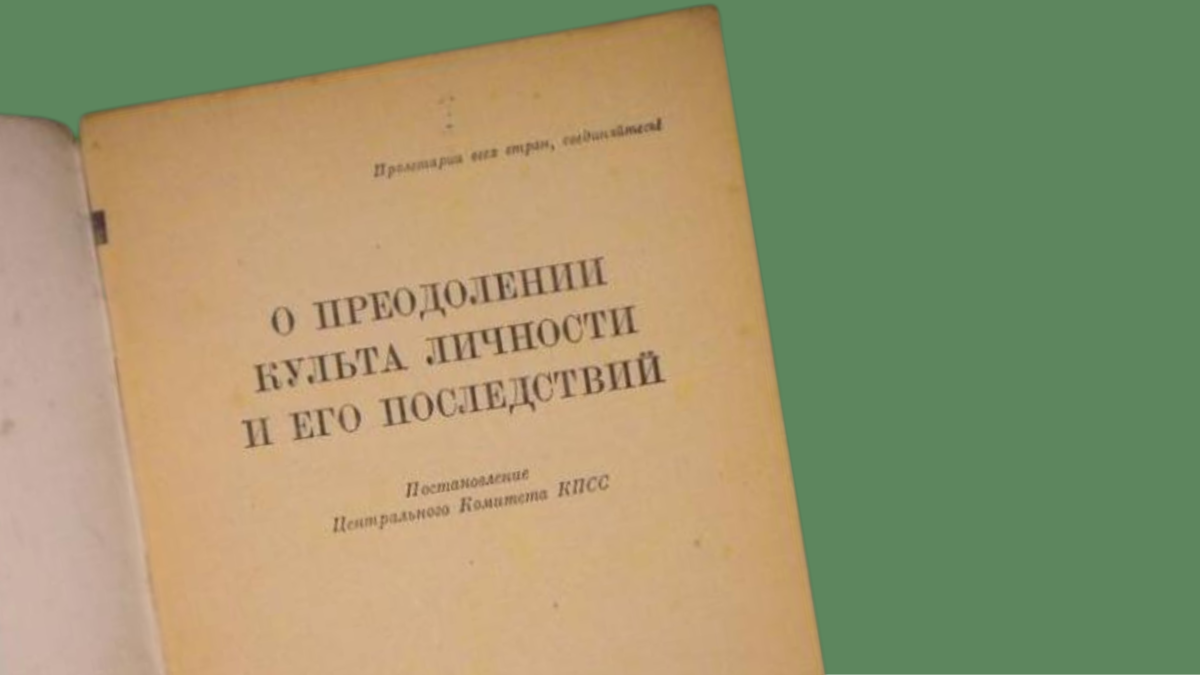

XX Съезд: путь к правде... или от правды?

Благодаря такому подходу, кстати, видно, как повлиял ХХ Съезд на умы советских интеллектуалов, и что, помимо прочего, многие представления военного поколения о 30-х гг. и о войне были заново отформатированы в 1956 г. В некоторых местах до неузнаваемости.

Были созданы новый ракурс, новая парадигма взгляда в прошлое. Парадокс: разоблачения Хрущева воспринимали некритично и догматично, поскольку до закрытого доклада власти доверяли. Ведь не может же человек, стоящий на кремлевской трибуне, врать!

Вот Симонов и пытается в книге осторожно спускаться по ступенькам памяти, останавливаясь на каждой и спрашивая себя: вот здесь уже людоедство?

Еще нет? Может, вот здесь? А вот тут-то точно уже да! Или нет?

Насколько успешно у него получилось найти свидетельство прямого людоедства в своих записях (опираясь, по возможности на свои ощущения в прошлом, принципиально отделяя их от предвзятого мнения, которое диктует настоящее) – предоставлю судить каждому самостоятельно.

Противоречия же ситуации, когда находящийся у власти Хрущев якобы открывает глаза на истинные события, провозглашает правду, но при этом изобличает ложь Сталина и Берии, также находившихся у той же власти до него, тогда не замечали.

Мысль о том, что власти предержащие могут лгать во все времена, а значит, информацию, предоставленную самим Хрущевым, тоже не лишне бы проверить и разобраться по совокупности данных, где на самом деле правда, не очевидна многим и сегодня.

Получается у Симонова, что абсолютно всё, что делалось до закрытого доклада Хрущева – людоедство и обман, и абсолютно все, о чем говорит в на XX съезде Хрущев – правда, как она есть, которую и проверять-то не обязательно.

И это несмотря на то, что абсурдность и несоответствие фактической стороне дела многих тезисов закрытого доклада не могла не броситься в глаза уже тогда:

- «Сталин стоял за убийством Кирова»,

- «Сталин ничего не смыслил в военном деле»,

- «В 30-е гг. у Сталина была неограниченная власть, никто его не сдерживал и он ни с кем не советовался, принимая решения»,

- «Сталин любил, когда ему льстят» и т. д.

Приведу характерный пример размышлений К. Симонова. Как раз о массовых репрессиях, как они воспринимались тогда, еще без влияния на них информации от Н. С. Хрущева.

Фрагмент длинный, но он того стоит. Для того, чтобы текст был более читабельным, я добавил разбивку на абзацы:

«…Надо учитывать, что это сейчас мы, вспоминая то время, говорим о массовых незаконных репрессиях, когда чем дальше, тем больше все происходило не в судах, а просто решалось где-то, в каких-то тройках, о которых кто-то и откуда-то слышал, и люди исчезали. И конечно, я с моим кругозором, с тем, что я знал, с тем, кого знал, — я имел представление, может быть, о том, как исчезал один человек из очень, очень многих сотен, а про других я ничего не знал, так же, как другие не знали про других.Но даже при этом условии ощущение массовости происходящего возникало, возникало чувство, что все это быть не может правильным, происходят какие-то ошибки. Об этом иногда говорили между собой.Потом, когда Ежов стал из наркомвнудела наркомом водного транспорта, а затем и вовсе исчез, справедливость этих сомнений подтвердилась как бы в общегосударственном масштабе.Народное словечко "ежовщина" возникло не после XX съезда, как кажется иногда, наверное, людям других, куда более молодых поколений, оно возникло где-то между исчезновением Ежова и началом войны, возникло, когда часть исчезнувших стала возвращаться, возникло словно само собой, как из земли, и его не особенно боялись произносить и вслух, насколько мне помнится.Я думаю сейчас, что Сталин при той информации, которой он располагал, знал распространенность и обиходность этого слова, и за употребление его не было приказано взыскивать. Очевидно, так. Очевидно, Сталина с какого-то момента устраивало, чтобы все происшедшее в предыдущие годы связывалось поначалу с Ягодой, а потом главным образом с его преемником Ежовым. Его устраивало, что все это прикреплялось к слову "ежовщина"».

Из этого фрагмента, помимо прочего, следует, что о тройках НКВД во время репрессий широким массам так или иначе было известно, что слово «ежовщина» возникло до войны, а не после 1956 года. Это важные свидетельства.

Цит.по: Симонов К. М. Глазами человека моего поколения. Размышления о И. В. Сталине. М.: АПН, 1988. С. 69-70.

Источник: neputevie.ru

Комментарии (0)

{related-news}

[/related-news]