Деполитизация российского общества – болезнь или нормальное состояние?

---

Наученные горьким опытом перестройки и «оранжевых революций», мы смотрим на всякое политическое движение с подозрением. Даже в отечественной социальной науке особое место занимает тема манипуляций: как нам пытаются навязать поддержку очередной реформы, того или иного кандидата на важный пост, или как нас пытаются загнать на «майдан». Современные перевороты, не говоря уже о Великих революциях, остаются для нас загадкой (наверно, их разыграли западные шпионы с опорой на кучку вооружённых бандитов и маргиналов). Как и ради чего человек может переключить своё внимание с быта и работы, озаботиться общественным благом, пойти раскачивать лодку?..

Но что, если реальная загадка — в сегодняшней нашей деполитизации? История массовых движений не ограничивается несколькими революциями: римские всадники теснили сенат, тайные объединения подмастерьев боролись с цехами, профсоюзы и комитеты рабочих — с капиталистами. Теоретики западной демократии спорили, как найти баланс между множеством общественных движений, дававших жизнь системе, и властью элиты. Стоило французскому философу Ги Дебору написать «Общество спектакля», объясняющее упадок низовой политики, во Франции прошли многомилионные демонстрации рабочих, подняли голову расовые и феминистские движения, волна протестов разошлась по Европе, Америке и даже Азии.

Так ли нормальна прославленная отечественная стабильность, когда даже скандальная пенсионная реформа воспринимается крайне негативно, но по факту не вызывает в обществе ответных действий? Так ли загадочна ситуация политической мобилизации — и так ли естественна всеобщая демобилизованность?

Такие вопросы неизбежно возникают, когда читаешь коллективную монографию санкт-петербургских политологов «Коммуникативные технологии в процессах политической мобилизации», в которой рассматриваются различные современные методы мобилизации общества. Авторы пытаются охватить широкий спектр средств (от построения текстов в СМИ и подборки шокирующего видеоряда — до манипуляций с националистическими псевдокультурами и воздействия музыки), перебирают концепции западных и отечественных исследователей, пытаются соотнести всё это с российскими реалиями.

Исаак Бродский. Первомайская демонстрация. 1934

Широкий охват не мог не сказаться на глубине и доказательности. Порой возникает впечатление, что читаешь справочник или именной указатель: авторы пытаются перечислить всех выдающихся исследователей, в двух словах описать их концепции, дают пару куцых примеров (зачастую друг другу противоречащих) — и спешат к выводам, которые кажутся совершенно необоснованными. По иронии, в научной литературе XXI века, посвящённой манипуляциям и старающейся пройти по основным, бесспорным и подкреплённым авторитетом фактам, мы встречаем несколько глупых антисоветских вставок, вроде: «Невозможно отрицать тот факт… что общество [в СССР — прим. ИА REGNUM] фактически и психологически было поделено на жертв и палачей». Или скандальных утверждений о том, что Шостакович (!) писал Ленинградскую симфонию (!!!) как скрыто-антибольшевистское произведение, «оплакивающее жертв советского периода»! Характерно, что и рецензенты, и редакторы пропустили далеко идущие рассуждения, исходящие из этого образа СССР как ада на земле.

Интересней другое: проследить, как авторы пытаются соотнести иностранные исследования мобилизации с российскими реалиями. И в особенности последняя глава, посвящённая обратному процессу — демобилизации.

Первое, что бросается в глаза — неопределённость предмета исследования, т. е. самого состояния или процесса мобилизации. Что конкретно имеется в виду? Политические действия групп людей, готовность групп к этим действиям, изменение общественного мнения по какому-то вопросу? По факту в большей части исследования мобилизация сводится к побуждению людей голосовать — вообще или за конкретного кандидата. В целом, неявно предполагается, что субъект Х мобилизует отдельный от него объект Y — со всеми манипуляторскими коннотациями.

Характерна приводимая в начале третьей части книги градация уровней политической активности: начальным оказывается «периодическое участие» в политических акциях «типа митингов». На ступень выше стоят только «политические лидеры» — вероятно, люди, организующие митинги? За гранью возможного оказывается и контроль (рабочий, гражданский; комиссии), и обсуждения (круглые столы), и захват и переобустройство территорий (анархизм, тактический урбанизм), и самоуправление. Иными словами, заранее исключается основа зрелой политики — регулярные организации и альтернативные институты. Возникает предположение: не отражает ли узость этого перечня специфическую российскую реальность?

Для сравнения, упоминаемый в книге социолог Чарльз Тилли рассматривал политику как борьбу организованных групп, обладающих структурой, иерархией, правилами голоса и выхода, целями, репертуаром действий и пр., в рамках которых только и возможна мобилизация. Соответственно, конкурирующие группы, используя механизмы государства, могут разрушать организацию (структуру) данной группы — затрудняя её мобилизацию и политическую борьбу. Если бы авторы книги опирались на работы Тилли, им бы следовало соотносить методы мобилизации с общественными группами, обладающими разной структурой. Нечто подобное затронуто разве что в главах про музыку и про демобилизацию. Забегая вперёд, последнюю как раз связывают со специфической организацией общества.

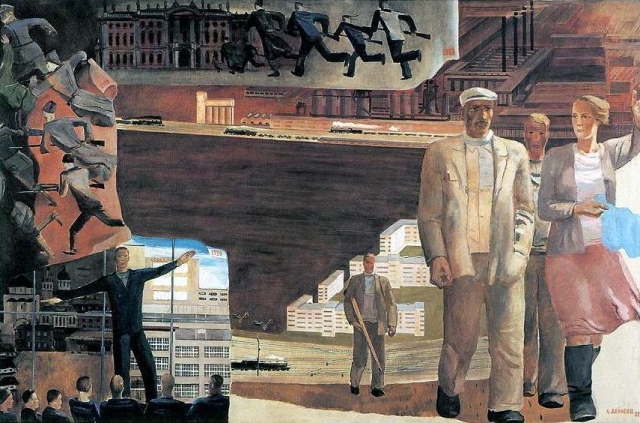

Александр Дейнека. Кто кого. 1932

Собственно, на эту проблему так или иначе натыкаются и все остальные главы. СМИ могут писать манипулятивные тексты, наполненные эмоциями и символами, но всё это сложным образом преломляется и интерпретируется в индивидуальном и групповом сознании, соотносится с интересами и культурой, в конце концов — с посланиями других СМИ, политиков и значимых людей. Авторы сами приходят к выводам вроде того, что, хотя люди сами по себе могут неправильно трактовать увиденное ими событие, — навязать им конкретную версию этого события оказывается сложно. Пропаганда оседает на периферии сознания, в тех вопросах, которые не представляют для человека непосредственного интереса. Для манипуляции требуется цензура: сначала человека нужно отгородить от события, а затем навязывать ложную интерпретацию этого отчуждённого события.

То же — к примеру, с теорией формирования повестки. В книге принимается деление событий (представленных в информационном поле) на «навязчивые» и «ненавязчивые» — то есть теми, по отношению к которым у людей есть личный опыт, или он отсутствует. Если человек сам с чем-то сталкивался, как сказано выше, его представление сложно изменить. Если предмет обсуждения человеку не знаком — манипуляция имеет много шансов на успех (хотя информация всё равно может усвоиться «во внутренне противоречивых формах»). Но в последнем случае возникает иная проблема: незнакомая тема изначально не удерживается в сознании, не получает достаточно внимания, быстро забывается. Необходимо, чтобы произошло что-то яркое, шокирующее, потенциально представляющее угрозу жизни человека.

Автор анализирует попытки СМИ формировать повестку для спасения рейтингов Джорджа Буша — младшего и Франсуа Олланда. Хотя хронология событий схожа, Бушу удавалось удержать общественную поддержку (да и то, только на короткое время), а Олланд стабильно «летел по наклонной». Почему в одном случае манипуляция сработала, а в другом — нет? Автор ограничивается предположением, что реальное положение французов при Олланде столь очевидно ухудшалось, что пропаганда оказалась бессильна. То есть дойдя до главного вопроса — почему манипуляция иногда срабатывает, а иногда нет, от чего это зависит (судя по всему, от структуры и состояния общества?) и, соответственно, каков реальный механизм её действия — автор заканчивает исследование! Стоит напомнить, что всё это в книге считается примером именно «мобилизации».

Источник: neputevie.ru

Комментарии (0)

{related-news}

[/related-news]