Советский писатель внутри Большого террора. Глава 6

---

Советский писатель внутри Большого террора. Глава 1

Советский писатель внутри Большого террора. Глава 2

Советский писатель внутри Большого террора. Глава 3

Советский писатель внутри Большого террора. Глава 4

Советский писатель внутри Большого террора. Глава 5

В которой главного героя восстанавливают в партии, а в стране начинается очередная волна террора. Теперь Афиногенов мечтает написать не роман о перерождении человека, но яростную передовицу, разоблачающую врагов народа и предателей

Автор Илья Венявкин

Глава 6. Партбилет

20 декабря 1937 года передовицы главных советских газет были посвящены важному юбилею в жизни страны — двадцатилетию ВЧК-ОГПУ-НКВД. «Правда» опубликовала указ о награждении почти 400 чекистов разными орденами за самоотверженное выполнение правительственных задач. Особой похвалы удостоился глава ведомства Николай Ежов. Орден он не получил, но всюду превозносился как достойный продолжатель дела Феликса Дзержинского. За несколько месяцев 1937 года сформировался культ личности Ежова: журналы печатали песни казахского народного поэта Джамбула Джабаева («Я славлю батыра Ежова, который, / Разрыв, уничтожил змеиные норы»), именем наркома были названы заводы, стадионы, города.

Первая полоса газеты «Правда». 21 декабря 1937 года. «Правда» № 349 (7315)

Вечером того же дня советские рабочие, инженеры, ученые и военные пришли в Большой театр на праздник. Центральным событием вечера было выступление наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна. По его мысли, каждый советский человек должен был ощущать себя наркомвнудельцем, а сама секретная полиция представала идеальным советским институтом, уменьшенной и улучшенной моделью советского общества. Микоян привел несколько примеров неусыпной бдительности советских людей:

— Сторож Горностаевского зернопункта Дубин обнаружил в стоге сена неизвестного, назвавшегося безработным. После ареста этот «безработный» оказался неким Левицким. На протяжении определенного времени он вел шпионскую работу в СССР.

— Гражданка Дашкова-Орловская помогла разоблачить шпионскую работу своего бывшего мужа Дашкова-Орловского.

— Пионер Щеглов Коля (1923 года рождения) в августе этого года сообщил начальнику районного отделения НКВД о том, что его отец Щеглов И. Н. занимается расхищением из совхоза строительных материалов. Щеглова-отца арестовали… Пионер Коля Щеглов знает, что такое советская власть для него, для всего народа.

Речь Анастаса Микояна на двадцатилетнем юбилее деятельности ВЧК-ОГПУ-НКВД в Большом театре

С выводами Микояна было сложно спорить: к концу 1937 года террор и полицейская подозрительность действительно распространились по всему советскому обществу, разрушая всякие человеческие связи.

Вечер в Большом театре можно было бы считать полноценным триумфом НКВД и Николая Ежова, если бы не одно важное обстоятельство: Сталин не пришел поздравить чекистов. В советской символической вселенной это придало торжеству оттенок второсортности. Отсутствие вождя могло означать, что он недоволен НКВД.

Сталин неоднократно прибегал к одному и тому же приему: сначала собственными приказами наводил террор и сеял административную панику, а затем перекладывал вину за эксцессы на исполнителей. К концу 1937 года массовость и непредсказуемость террора, затронувшего руководящих работников во всех сферах производства и общественной жизни, грозили хаосом в управлении страной. Чтобы немного успокоить элиту, Сталин решил несколько умерить чистку в рядах коммунистической партии и показательно восстановить часть исключенных, еще не расстрелянных партийцев. Впрочем, на остальные группы населения эта передышка в терроре не распространялась.

***

Выборы в Верховный Совет СССР. 1937 год. © ТАСС

Александр Афиногенов слушал трансляцию из Большого театра по радио. Чем реальнее становилась перспектива его реабилитации, тем активнее он старался участвовать в повседневных ритуалах, доступных лояльным советским гражданам. Он обстоятельно пересказывал в дневнике газетные передовицы и доклады партийных руководителей, посетил собрание в Переделкине, посвященное выборам в Верховный Совет, и сам сходил проголосовать. Чтобы начать процедуру восстановления в партии, он подал заявление в райком. Его тепло встретили и обещали рассмотреть дело в ближайшее время.

Новый, 1938 год Афиногенов встречал на даче в Переделкине с чувством, что все самые страшные испытания уже позади: «Спасибо тебе! Жестокому испытанию ты подверг меня, сколько раз я молил — „довольно, пощади“! Нет, еще и еще ты ударял меня и растягивал самые удары, как бы испытывая крепость моего сердца. И сердце выдержало, оно выковалось под этими ударами, оно научилось так ценить и любить жизнь, как никогда до этого времени!» — записал он в дневнике 30 декабря. По мысли Афиногенова, месяцы, проведенные в ожидании ареста, оказали на него то же воздействие, какое в официальной риторике середины 1930-х годов принудительный труд оказывал на заключенных: они очистили и перековали его душу.

Решающим днем стало 18 января, когда по радио зачитали постановление Пленума ЦК «Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократическом отношении к апелляциям исключенных из ВКП(б) и о мерах по устранению этих недостатков». Ничего не говоря о давлении со стороны НКВД, постановление называло местные парторганизации виновными в «преступно-легкомысленном» отношении к исключению людей из партии. Давая надежду несправедливо исключенным, оно одновременно открывало возможности для очередной волны партийной чистки и настаивало на необходимости разоблачить засевших в партии карьеристов и врагов. От волнения Афиногенов не мог заснуть. В тексте постановления он узнал знакомый ему сталинский стиль. Он вышел на мороз без шапки, гулял и думал о гениальности вождя.

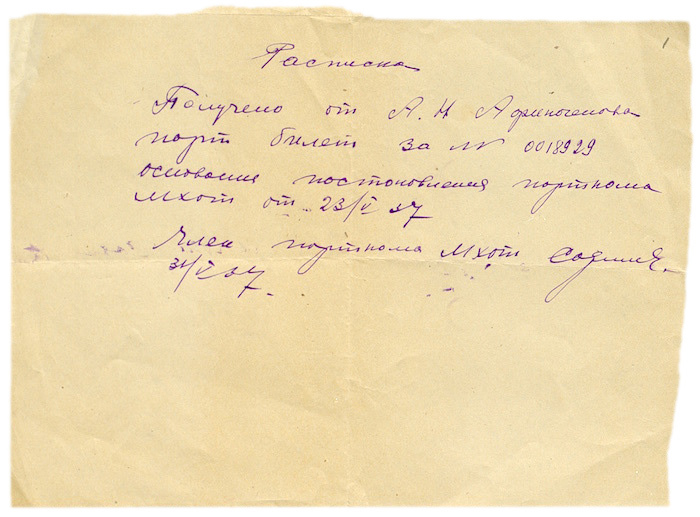

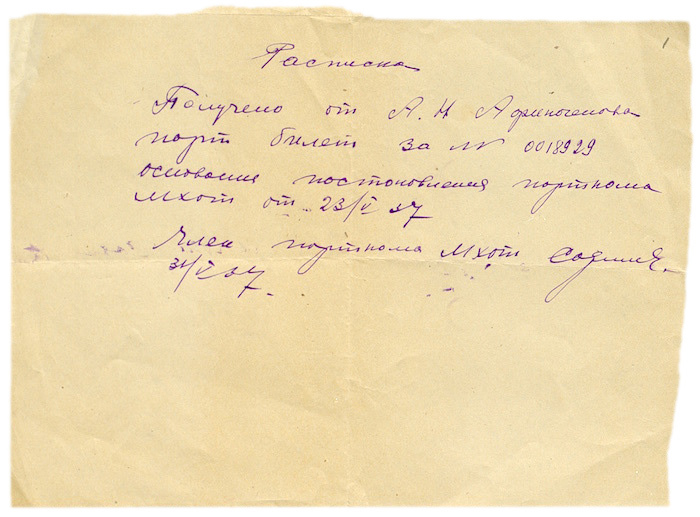

Расписка, полученная Афиногеновым при сдаче партбилета. 1937 год. Российский государственный архив литературы и искусства

Все необходимые для восстановления документы Афиногенов собирал в отдельную папку, которая увеличивалась, по мере того как террор набирал силу. Критиков и функционеров, исключивших Афиногенова весной 1937 года, теперь самих прорабатывали. Не скрывая своего злорадства, он собирал газетные вырезки с соответствующими новостями. У него теперь было много дел: помимо поездок в райком, он собирался встретиться со своими старыми коллегами-литераторами, чтобы включиться в работу Союза писателей. Всеволод Вишневский, громивший его на собрании драматургов, принял его в орденах, «вежливо, но холодно» и обещал перепроверить материалы дела об исключении его из Союза.

Дача Афиногенова снова заработала как художественный салон: 29 января у него собрались Вера Инбер, Константин Федин и Всеволод Иванов с женой, чтобы послушать Пятую симфонию Шостаковича. Московская премьера симфонии должна была стать для собравшихся знаковым событием. В 1936 году музыку Шостаковича объявили на страницах «Правды» сумбурной и антинародной, и с тех пор композитор был в опале. Новая симфония должна была показать, что он сумел упростить свою музыку и перестроиться под требования социалистического реализма. За несколько дней до премьеры Шостакович опубликовал в «Вечерней Москве» статью, где назвал свою работу «деловым творческим ответом советского художника на справедливую критику». Газеты встретили симфонию восторженно, а Афиногенов назвал ее в дневнике «сверкающим озарением»: «В ней действительно ощущаешь новое качество видения мира, его слушания — конечно же, наши демонстрации, наша Красная площадь, наша бурная радость… — все это отразилось в организации звуков».

3 февраля Афиногенова восстановили в партии. «Теперь даже странно читать резолюцию об исключении Афиногенова», — сказала секретарь Свердловского райкома Аникеева. После заседания Афиногенов встретился с женой. Сквозь пургу они поехали на машине в Переделкино. От счастья они не могли говорить. В тот же день Афиногенов в очередной раз попробовал подвести итоги своей опалы: «Я теперь не только для других, но и сам для себя — проверен и испытан на самый жаркий огонь! Теперь меня не расплавить… Теперь я — не только сталинский художник, но и сталинской закалки большевик!»

Через неделю, когда жена Афиногенова зашла в комнату, она застала его за странным занятием. Он сидел в кресле у стола и не отрываясь смотрел в маленькую красную книжечку. Это был его партбилет под номером 0018929. Афиногенов раскрывал, закрывал его, вглядывался в собственную фотографию и подписи. Он вел себя, как герой соцреалистических романов и фильмов, для которого партбилет выступал самым сокровенным предметом, соединяющим отдельного человека со всей страной, занятой построением социализма. Именно партбилет, а не дневник или роман, становился итоговым документом внутренней трансформации Афиногенова, обретая художественную выразительность и силу предсказания:

«Сейчас все еще для меня впереди, но держа в руках красную книжечку, я все еще не могу осознать происшедшего перелома и думаю, думаю, всматриваясь в листки уплаты взносов, где есть даже 1943 год. Страшно подумать. Сорок третий год. За год до этого — конец третьей пятилетки, над Москвой будет выситься Дворец Советов, Волга окончательно сольется с Москвой-рекой, мы догоним во всех отношениях самые передовые страны, даже Америку… исчезнет навсегда проблема жизненных неудобств и мелочей, очереди и нехватки, почти исчезнет жилищный кризис… и все это за шесть лет. Если… если не расклеют однажды утром приказ о всеобщей мобилизации и не двинемся мы все, всей страной, лавиной, ураганом — на Запад и Восток, сметать границы, дробить врага в пыль таким порывом мощности, какого никогда не ведал мир!»

Проект Дворца Советов. Архитектор Борис Иофан. 1933 год. © DIOMEDIA

Ни один из этих прогнозов до конца не сбылся: строительство Дворца Советов остановилось на уровне фундамента, план обводнения Москвы остался незавершенным, очереди и дефицит исчезли уже после распада Советского Союза, молниеносной войны на чужой территории тоже не случилось.

По мере того как Афиногенов возвращался к нормальной жизни, замысел его романа стремительно трансформировался. Во-первых, произошло важное формальное изменение: если раньше Афиногенов оставлял разрозненные наброски внутри дневника, и они часто сливались с описанием его мыслей и переживаний, то теперь он начал отдельную рукопись. Во-вторых, в самом замысле романа появилась дистанция, отделяющая героя от автобиографического Афиногенова. Его звали Виктор Второв (имя, судя по всему, должно было символизировать победу над собой и второе рождение), и он был актером. Драму самосовершенствования Афиногенов перенес в театр: Второву предстояло овладеть актерским мастерством по системе известного режиссера. Читатели должны были без труда узнать в театре МХАТ, а в режиссере — смесь Владимира Немировича-Данченко и Константина Станиславского. Репетиции по системе Станиславского создавали настоящего советского человека и перестраивали душу героя. «Не ищите в себе новых чувств, лучше проверьте, не слишком ли еще живучи старые, а если они уж очень живучи, то есть те из них, которые плохи, то как сделать, чтобы их в себе отстранить назад, а выдвигать и растить в себе лучшие стороны своего существа», — объяснял свою систему режиссер.

Работа над романом, не успев начаться, застопорилась. Сама мысль о том, что нужно потратить много сил и времени на незнакомый ему жанр, больше не казалась Афиногенову бесспорной. В эти дни он писал своему другу режиссеру Николаю Акимову, что ему нужно выступить с новой вещью и доказать, что месяцы опалы прошли не зря. В качестве одного из возможных вариантов Афиногенов теперь рассматривал комедию: «Теперь уж, если браться за комедию, — надо написать нечто „гомерическое“ — уж такое навернуть, чтобы у публики два дня животы болели от смеха, завинтить интригу, ошарашить неожиданностями, словом — к самой теме прибавить еще и интересные формальные достоинства. <…> Ведь так хочется посмеяться!»

Последняя полоса «Литературной газеты». 15 февраля 1938 года. «Литературная газета» № 009 (716)

16 февраля на последней странице свежей «Литературной газеты» Афиногенов увидел объявление о своем восстановлении в партии. В нем подчеркнуто не содержалось никаких оценок произошедшего, а просто давалась цитата из постановления Свердловского районного комитета ВКП(б). Заметку нельзя было сравнить с погромными статьями, разоблачавшими Афиногенова и других авербаховцев в апреле 1937 года, но в тот момент это была максимальная официальная реабилитация, на которую мог рассчитывать драматург. В тот же день он записал в дневнике свой очередной ночной кошмар: «Киршон, обросший, толстый, хрипящий, ревет в бешенстве, что меня он все равно утопит, что он не позволит мне жить, раз его забрали. Я смотрю на него, пытаюсь закричать — нельзя утопить невиновного — и не могу, рука тяжелая, не подымается, чтобы оттолкнуть его, а он хрипит и лезет ко мне с ордером на арест. Я беру ордер, на нем размашистая подпись — Ягода».

В этот момент подготовка к самому масштабному показательному процессу 1930-х годов вступила в заключительную стадию. Процесс должен был разоблачить «центр центров» — насколько зловещую, настолько и вымышленную структуру, которая руководила действиями групп, разоблаченных в 1936 и 1937 годах, и связывала значительные фигуры из самых разных сфер общественной жизни. Одним из ключевых обвиняемых был бывший глава НКВД Генрих Ягода. В начале следствия Ягоду били. Уже получив нужные показания, следователи задумались о том, чтобы на публике он не выглядел слишком замученным. Для поднятия настроения в январе 1938 года к нему в камеру подсадили Владимира Киршона. Из отчета, написанного Киршоном майору госбезопасности Александру Журбенко, следует, что Ягода к этому моменту был совершенно сломлен. Он часто плакал и говорил о своем желании поскорее умереть.

Ягода был организатором двух показательных процессов и поэтому прекрасно понимал, что все равно погибнет. Его интересовало одно — судьба близких, и он всеми силами пытался получить свидание с женой или хоть какую-то информацию. Ради разговора о семье Ягода и попросил, чтобы к нему подсадили Киршона: «Я хотел просто расспросить Вас об Иде, Тимоше, ребенке, родных и посмотреть на знакомое лицо перед смертью». В обмен на выполнение всех требований во время процесса Ягоде удалось-таки добиться своего: ему дали свидание с женой (правда, все равно обманули, сказав, что его давно арестованная жена все еще на свободе). Киршон интереса для следствия не представлял, поэтому на свидания с родственниками рассчитывать не мог.

Показательный процесс начался 2 марта 1938 года. Наряду с Ягодой на скамье подсудимых оказались прославленные большевики Николай Бухарин, Алексей Рыков и Христиан Раковский, врачи Лев Левин и Дмитрий Плетнев. Помимо традиционного набора из вредительства, связи с иностранными разведками и заговора с целью восстановить капитализм, подсудимых обвинили в убийствах Горького, Кирова, Менжинского и даже покушении на Ленина в 1918 году.

Афиногенов внимательно следил за ходом процесса: чтение газетных отчетов настолько его наэлектризовало, что он не мог думать ни о чем другом. Перегородка между интимным и общественным рухнула, и все планы на автономную жизнь и творчество, которые Афиногенов вынашивал в течение года опалы, потеряли смысл. «С трудом вспоминаю, что было время, когда я, кажется, начал писать какой-то роман и довел его до 40-й страницы. Ибо теперь мысли несутся вихрем совсем в обратном направлении и не до романа сейчас совершенно — жизнь, только жизнь!», — записал он в дневнике 3 марта.

Афиногенов уже не мог писать большой роман о внутренней трансформации советского человека. Теперь он мечтал о другой литературной задаче — написать самую яростную передовицу, посвященную врагам народа: «Надо кричать, надо давать полосы, надо подымать всю страну на гнев и ярость! Ведь еще не было раскрыто такого злодейства. А тут опять обычные слова о предателях и шпионах. Эти слова уже не вмещают всего, что сделано теми, кого завтра будут судить! Надо найти какие-то особые проклятия, которые прожигали бы их тело и наш мозг уже до появления их на скамье подсудимых». Все несчастья, которые Афиногенов пережил за год, оказывались результатом коварной работы фашистов и троцкистов. Писатель должен был отомстить врагу, причинив ему страдания единственным доступным ему оружием — словами.

Источники

Волков С. Шостакович и Сталин: художник и царь. М., 2004.

Жирнов Е. «НКВД и товарищ Ежов являются любимцами советского народа». Коммерсантъ Власть, № 50, 17.12.2012.

Петров Н., Янсен М. «Сталинский питомец» — Николай Ежов. М., 2008.

Хлевнюк О. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М., 2010.

Arch Getty. Origins of the Great Purges: The Soviet Communist Party Reconsidered 1933–1938. Cambridge, 1985.

Генрих Ягода. Нарком внутренних дел СССР, генеральный комиссар государственной безопасности. Сборник документов. Казань, 1997.

Литературная газета № 009 (716). 15 февраля, 1938.

Фонд А. Н. Афиногенова. РГАЛИ. Ф. 2172.

© arzamas.academy

Советский писатель внутри Большого террора. Глава 2

Советский писатель внутри Большого террора. Глава 3

Советский писатель внутри Большого террора. Глава 4

Советский писатель внутри Большого террора. Глава 5

В которой главного героя восстанавливают в партии, а в стране начинается очередная волна террора. Теперь Афиногенов мечтает написать не роман о перерождении человека, но яростную передовицу, разоблачающую врагов народа и предателей

Автор Илья Венявкин

Глава 6. Партбилет

20 декабря 1937 года передовицы главных советских газет были посвящены важному юбилею в жизни страны — двадцатилетию ВЧК-ОГПУ-НКВД. «Правда» опубликовала указ о награждении почти 400 чекистов разными орденами за самоотверженное выполнение правительственных задач. Особой похвалы удостоился глава ведомства Николай Ежов. Орден он не получил, но всюду превозносился как достойный продолжатель дела Феликса Дзержинского. За несколько месяцев 1937 года сформировался культ личности Ежова: журналы печатали песни казахского народного поэта Джамбула Джабаева («Я славлю батыра Ежова, который, / Разрыв, уничтожил змеиные норы»), именем наркома были названы заводы, стадионы, города.

Первая полоса газеты «Правда». 21 декабря 1937 года. «Правда» № 349 (7315)

Вечером того же дня советские рабочие, инженеры, ученые и военные пришли в Большой театр на праздник. Центральным событием вечера было выступление наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна. По его мысли, каждый советский человек должен был ощущать себя наркомвнудельцем, а сама секретная полиция представала идеальным советским институтом, уменьшенной и улучшенной моделью советского общества. Микоян привел несколько примеров неусыпной бдительности советских людей:

— Сторож Горностаевского зернопункта Дубин обнаружил в стоге сена неизвестного, назвавшегося безработным. После ареста этот «безработный» оказался неким Левицким. На протяжении определенного времени он вел шпионскую работу в СССР.

— Гражданка Дашкова-Орловская помогла разоблачить шпионскую работу своего бывшего мужа Дашкова-Орловского.

— Пионер Щеглов Коля (1923 года рождения) в августе этого года сообщил начальнику районного отделения НКВД о том, что его отец Щеглов И. Н. занимается расхищением из совхоза строительных материалов. Щеглова-отца арестовали… Пионер Коля Щеглов знает, что такое советская власть для него, для всего народа.

Речь Анастаса Микояна на двадцатилетнем юбилее деятельности ВЧК-ОГПУ-НКВД в Большом театре

С выводами Микояна было сложно спорить: к концу 1937 года террор и полицейская подозрительность действительно распространились по всему советскому обществу, разрушая всякие человеческие связи.

Вечер в Большом театре можно было бы считать полноценным триумфом НКВД и Николая Ежова, если бы не одно важное обстоятельство: Сталин не пришел поздравить чекистов. В советской символической вселенной это придало торжеству оттенок второсортности. Отсутствие вождя могло означать, что он недоволен НКВД.

Сталин неоднократно прибегал к одному и тому же приему: сначала собственными приказами наводил террор и сеял административную панику, а затем перекладывал вину за эксцессы на исполнителей. К концу 1937 года массовость и непредсказуемость террора, затронувшего руководящих работников во всех сферах производства и общественной жизни, грозили хаосом в управлении страной. Чтобы немного успокоить элиту, Сталин решил несколько умерить чистку в рядах коммунистической партии и показательно восстановить часть исключенных, еще не расстрелянных партийцев. Впрочем, на остальные группы населения эта передышка в терроре не распространялась.

***

Выборы в Верховный Совет СССР. 1937 год. © ТАСС

Александр Афиногенов слушал трансляцию из Большого театра по радио. Чем реальнее становилась перспектива его реабилитации, тем активнее он старался участвовать в повседневных ритуалах, доступных лояльным советским гражданам. Он обстоятельно пересказывал в дневнике газетные передовицы и доклады партийных руководителей, посетил собрание в Переделкине, посвященное выборам в Верховный Совет, и сам сходил проголосовать. Чтобы начать процедуру восстановления в партии, он подал заявление в райком. Его тепло встретили и обещали рассмотреть дело в ближайшее время.

Новый, 1938 год Афиногенов встречал на даче в Переделкине с чувством, что все самые страшные испытания уже позади: «Спасибо тебе! Жестокому испытанию ты подверг меня, сколько раз я молил — „довольно, пощади“! Нет, еще и еще ты ударял меня и растягивал самые удары, как бы испытывая крепость моего сердца. И сердце выдержало, оно выковалось под этими ударами, оно научилось так ценить и любить жизнь, как никогда до этого времени!» — записал он в дневнике 30 декабря. По мысли Афиногенова, месяцы, проведенные в ожидании ареста, оказали на него то же воздействие, какое в официальной риторике середины 1930-х годов принудительный труд оказывал на заключенных: они очистили и перековали его душу.

Решающим днем стало 18 января, когда по радио зачитали постановление Пленума ЦК «Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократическом отношении к апелляциям исключенных из ВКП(б) и о мерах по устранению этих недостатков». Ничего не говоря о давлении со стороны НКВД, постановление называло местные парторганизации виновными в «преступно-легкомысленном» отношении к исключению людей из партии. Давая надежду несправедливо исключенным, оно одновременно открывало возможности для очередной волны партийной чистки и настаивало на необходимости разоблачить засевших в партии карьеристов и врагов. От волнения Афиногенов не мог заснуть. В тексте постановления он узнал знакомый ему сталинский стиль. Он вышел на мороз без шапки, гулял и думал о гениальности вождя.

Расписка, полученная Афиногеновым при сдаче партбилета. 1937 год. Российский государственный архив литературы и искусства

Все необходимые для восстановления документы Афиногенов собирал в отдельную папку, которая увеличивалась, по мере того как террор набирал силу. Критиков и функционеров, исключивших Афиногенова весной 1937 года, теперь самих прорабатывали. Не скрывая своего злорадства, он собирал газетные вырезки с соответствующими новостями. У него теперь было много дел: помимо поездок в райком, он собирался встретиться со своими старыми коллегами-литераторами, чтобы включиться в работу Союза писателей. Всеволод Вишневский, громивший его на собрании драматургов, принял его в орденах, «вежливо, но холодно» и обещал перепроверить материалы дела об исключении его из Союза.

Дача Афиногенова снова заработала как художественный салон: 29 января у него собрались Вера Инбер, Константин Федин и Всеволод Иванов с женой, чтобы послушать Пятую симфонию Шостаковича. Московская премьера симфонии должна была стать для собравшихся знаковым событием. В 1936 году музыку Шостаковича объявили на страницах «Правды» сумбурной и антинародной, и с тех пор композитор был в опале. Новая симфония должна была показать, что он сумел упростить свою музыку и перестроиться под требования социалистического реализма. За несколько дней до премьеры Шостакович опубликовал в «Вечерней Москве» статью, где назвал свою работу «деловым творческим ответом советского художника на справедливую критику». Газеты встретили симфонию восторженно, а Афиногенов назвал ее в дневнике «сверкающим озарением»: «В ней действительно ощущаешь новое качество видения мира, его слушания — конечно же, наши демонстрации, наша Красная площадь, наша бурная радость… — все это отразилось в организации звуков».

3 февраля Афиногенова восстановили в партии. «Теперь даже странно читать резолюцию об исключении Афиногенова», — сказала секретарь Свердловского райкома Аникеева. После заседания Афиногенов встретился с женой. Сквозь пургу они поехали на машине в Переделкино. От счастья они не могли говорить. В тот же день Афиногенов в очередной раз попробовал подвести итоги своей опалы: «Я теперь не только для других, но и сам для себя — проверен и испытан на самый жаркий огонь! Теперь меня не расплавить… Теперь я — не только сталинский художник, но и сталинской закалки большевик!»

Через неделю, когда жена Афиногенова зашла в комнату, она застала его за странным занятием. Он сидел в кресле у стола и не отрываясь смотрел в маленькую красную книжечку. Это был его партбилет под номером 0018929. Афиногенов раскрывал, закрывал его, вглядывался в собственную фотографию и подписи. Он вел себя, как герой соцреалистических романов и фильмов, для которого партбилет выступал самым сокровенным предметом, соединяющим отдельного человека со всей страной, занятой построением социализма. Именно партбилет, а не дневник или роман, становился итоговым документом внутренней трансформации Афиногенова, обретая художественную выразительность и силу предсказания:

«Сейчас все еще для меня впереди, но держа в руках красную книжечку, я все еще не могу осознать происшедшего перелома и думаю, думаю, всматриваясь в листки уплаты взносов, где есть даже 1943 год. Страшно подумать. Сорок третий год. За год до этого — конец третьей пятилетки, над Москвой будет выситься Дворец Советов, Волга окончательно сольется с Москвой-рекой, мы догоним во всех отношениях самые передовые страны, даже Америку… исчезнет навсегда проблема жизненных неудобств и мелочей, очереди и нехватки, почти исчезнет жилищный кризис… и все это за шесть лет. Если… если не расклеют однажды утром приказ о всеобщей мобилизации и не двинемся мы все, всей страной, лавиной, ураганом — на Запад и Восток, сметать границы, дробить врага в пыль таким порывом мощности, какого никогда не ведал мир!»

Проект Дворца Советов. Архитектор Борис Иофан. 1933 год. © DIOMEDIA

Ни один из этих прогнозов до конца не сбылся: строительство Дворца Советов остановилось на уровне фундамента, план обводнения Москвы остался незавершенным, очереди и дефицит исчезли уже после распада Советского Союза, молниеносной войны на чужой территории тоже не случилось.

По мере того как Афиногенов возвращался к нормальной жизни, замысел его романа стремительно трансформировался. Во-первых, произошло важное формальное изменение: если раньше Афиногенов оставлял разрозненные наброски внутри дневника, и они часто сливались с описанием его мыслей и переживаний, то теперь он начал отдельную рукопись. Во-вторых, в самом замысле романа появилась дистанция, отделяющая героя от автобиографического Афиногенова. Его звали Виктор Второв (имя, судя по всему, должно было символизировать победу над собой и второе рождение), и он был актером. Драму самосовершенствования Афиногенов перенес в театр: Второву предстояло овладеть актерским мастерством по системе известного режиссера. Читатели должны были без труда узнать в театре МХАТ, а в режиссере — смесь Владимира Немировича-Данченко и Константина Станиславского. Репетиции по системе Станиславского создавали настоящего советского человека и перестраивали душу героя. «Не ищите в себе новых чувств, лучше проверьте, не слишком ли еще живучи старые, а если они уж очень живучи, то есть те из них, которые плохи, то как сделать, чтобы их в себе отстранить назад, а выдвигать и растить в себе лучшие стороны своего существа», — объяснял свою систему режиссер.

Работа над романом, не успев начаться, застопорилась. Сама мысль о том, что нужно потратить много сил и времени на незнакомый ему жанр, больше не казалась Афиногенову бесспорной. В эти дни он писал своему другу режиссеру Николаю Акимову, что ему нужно выступить с новой вещью и доказать, что месяцы опалы прошли не зря. В качестве одного из возможных вариантов Афиногенов теперь рассматривал комедию: «Теперь уж, если браться за комедию, — надо написать нечто „гомерическое“ — уж такое навернуть, чтобы у публики два дня животы болели от смеха, завинтить интригу, ошарашить неожиданностями, словом — к самой теме прибавить еще и интересные формальные достоинства. <…> Ведь так хочется посмеяться!»

Последняя полоса «Литературной газеты». 15 февраля 1938 года. «Литературная газета» № 009 (716)

16 февраля на последней странице свежей «Литературной газеты» Афиногенов увидел объявление о своем восстановлении в партии. В нем подчеркнуто не содержалось никаких оценок произошедшего, а просто давалась цитата из постановления Свердловского районного комитета ВКП(б). Заметку нельзя было сравнить с погромными статьями, разоблачавшими Афиногенова и других авербаховцев в апреле 1937 года, но в тот момент это была максимальная официальная реабилитация, на которую мог рассчитывать драматург. В тот же день он записал в дневнике свой очередной ночной кошмар: «Киршон, обросший, толстый, хрипящий, ревет в бешенстве, что меня он все равно утопит, что он не позволит мне жить, раз его забрали. Я смотрю на него, пытаюсь закричать — нельзя утопить невиновного — и не могу, рука тяжелая, не подымается, чтобы оттолкнуть его, а он хрипит и лезет ко мне с ордером на арест. Я беру ордер, на нем размашистая подпись — Ягода».

В этот момент подготовка к самому масштабному показательному процессу 1930-х годов вступила в заключительную стадию. Процесс должен был разоблачить «центр центров» — насколько зловещую, настолько и вымышленную структуру, которая руководила действиями групп, разоблаченных в 1936 и 1937 годах, и связывала значительные фигуры из самых разных сфер общественной жизни. Одним из ключевых обвиняемых был бывший глава НКВД Генрих Ягода. В начале следствия Ягоду били. Уже получив нужные показания, следователи задумались о том, чтобы на публике он не выглядел слишком замученным. Для поднятия настроения в январе 1938 года к нему в камеру подсадили Владимира Киршона. Из отчета, написанного Киршоном майору госбезопасности Александру Журбенко, следует, что Ягода к этому моменту был совершенно сломлен. Он часто плакал и говорил о своем желании поскорее умереть.

Ягода был организатором двух показательных процессов и поэтому прекрасно понимал, что все равно погибнет. Его интересовало одно — судьба близких, и он всеми силами пытался получить свидание с женой или хоть какую-то информацию. Ради разговора о семье Ягода и попросил, чтобы к нему подсадили Киршона: «Я хотел просто расспросить Вас об Иде, Тимоше, ребенке, родных и посмотреть на знакомое лицо перед смертью». В обмен на выполнение всех требований во время процесса Ягоде удалось-таки добиться своего: ему дали свидание с женой (правда, все равно обманули, сказав, что его давно арестованная жена все еще на свободе). Киршон интереса для следствия не представлял, поэтому на свидания с родственниками рассчитывать не мог.

Показательный процесс начался 2 марта 1938 года. Наряду с Ягодой на скамье подсудимых оказались прославленные большевики Николай Бухарин, Алексей Рыков и Христиан Раковский, врачи Лев Левин и Дмитрий Плетнев. Помимо традиционного набора из вредительства, связи с иностранными разведками и заговора с целью восстановить капитализм, подсудимых обвинили в убийствах Горького, Кирова, Менжинского и даже покушении на Ленина в 1918 году.

Афиногенов внимательно следил за ходом процесса: чтение газетных отчетов настолько его наэлектризовало, что он не мог думать ни о чем другом. Перегородка между интимным и общественным рухнула, и все планы на автономную жизнь и творчество, которые Афиногенов вынашивал в течение года опалы, потеряли смысл. «С трудом вспоминаю, что было время, когда я, кажется, начал писать какой-то роман и довел его до 40-й страницы. Ибо теперь мысли несутся вихрем совсем в обратном направлении и не до романа сейчас совершенно — жизнь, только жизнь!», — записал он в дневнике 3 марта.

Афиногенов уже не мог писать большой роман о внутренней трансформации советского человека. Теперь он мечтал о другой литературной задаче — написать самую яростную передовицу, посвященную врагам народа: «Надо кричать, надо давать полосы, надо подымать всю страну на гнев и ярость! Ведь еще не было раскрыто такого злодейства. А тут опять обычные слова о предателях и шпионах. Эти слова уже не вмещают всего, что сделано теми, кого завтра будут судить! Надо найти какие-то особые проклятия, которые прожигали бы их тело и наш мозг уже до появления их на скамье подсудимых». Все несчастья, которые Афиногенов пережил за год, оказывались результатом коварной работы фашистов и троцкистов. Писатель должен был отомстить врагу, причинив ему страдания единственным доступным ему оружием — словами.

Источники

Волков С. Шостакович и Сталин: художник и царь. М., 2004.

Жирнов Е. «НКВД и товарищ Ежов являются любимцами советского народа». Коммерсантъ Власть, № 50, 17.12.2012.

Петров Н., Янсен М. «Сталинский питомец» — Николай Ежов. М., 2008.

Хлевнюк О. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М., 2010.

Arch Getty. Origins of the Great Purges: The Soviet Communist Party Reconsidered 1933–1938. Cambridge, 1985.

Генрих Ягода. Нарком внутренних дел СССР, генеральный комиссар государственной безопасности. Сборник документов. Казань, 1997.

Литературная газета № 009 (716). 15 февраля, 1938.

Фонд А. Н. Афиногенова. РГАЛИ. Ф. 2172.

© arzamas.academy

Взято: vakin.livejournal.com

Комментарии (0)

{related-news}

[/related-news]