"Питухов от кабаков не отгонять!"

---

"Государственные служащие должны были приложить немало усилий, чтобы приучить сограждан быть исправными кабацкими завсегдатаями - "питухами".

Утвердившееся после Смуты правительство царя Михаила Романова (1613-1645) направило распоряжение местным властям: не забывать "корчмы вынимати у всяких людей и чтоб, опричь государевых кабаков, никто питье на продажу не держал".

Отправлявшемуся к месту службы провинциальному воеводе обязательно предписывали следить, чтобы в его уезде "опричь государевых кабаков, корчемного и неявленого пития и зерни, и блядни, и разбойником и татем приезду и приходу, и иного никоторого воровства ни у кого не было".

Откупщиками становились купцы, зажиточные стрельцы, посадские люди и даже разбогатевшие крепостные крестьяне знатных людей - бояр Салтыковых, Морозовых, князя Д. М. Пожарского, патриарха Филарета.

Там, где продажа была выгодна, претенденты на откуп вели за это право активную борьбу, в некоторой степени облегчавшую контроль за слишком ретивыми кабатчиками. Порой только из доносов "конкурирующей фирмы" в Москве могли узнать, что в далеком Иркутске, например, купец Иван Ушаков в 1684 году незаконно поставил несколько новых кабаков и ввел круглосуточную торговлю алкогольной продукцией.

Если же желающих взять кабак на откуп не находилось, то такая работа становилась одной из повинностей местного населения. Тогда в уездный город из Москвы приходило указание: избрать кабацкого голову - "человека добра и прожиточна, который был бы душею прям".

Кабацкий голова ведал всей организацией питейного дела в городе и уезде: отвечал за производство вина и его бесперебойный сбыт во всех местных кабаках; должен был преследовать незаконное производство и продажу хмельного - "корчемство".

В помощь кабацкому голове избирались один или несколько кабацких целовальников, которые непосредственно продавали вино и пиво в "питейных избах" и вели приходно-расходные книги. Все расходы на заготовку вина (по "истинной цене", то есть себестоимости) и полученные доходы от продажи записывались; эти данные подлежали проверке.

Помимо честности для кабацкой торговли требовались и финансовые гарантии, ведь своим "прожитком" неудачливые торговцы возмещали казенный убыток. Поэтому кабацкого голову и целовальников выбирали обычно на год - чтобы, с одной стороны, не допустить злоупотреблений, а с другой - не дать честным людям окончательно разориться.

За оставшиеся припасы новые хозяева кабака должны были выплатить прежним их стоимость из прибыли за ближайший месяц. Потом надо было ставить или чинить постройки, арендовать амбары, закупать новые аппараты и посуду, сырье (рожь, овес, хмель), дрова, свечи, бумагу и нанимать людей.

Местные жители - горожане и крестьяне близлежащих деревень - работали винокурами, сторожами, гвоздарями, извозчиками (развозили вино и пиво, поставляли лед для ледников), пролубщиками (кололи лед на реке). Кабацкий голова платил извозчику за доставку вина с каждой бочки, меда и пива - с каждой бадьи.

После таких расходов выбранным "прямодушным" людям приходилось напрягать все силы, чтобы спаивать соседей более эффективно по сравнению с предшественниками.

Ведь они присягали не только беречь "кабацкую казну", но и собирать "напойные" деньги "с великим радением" и непременно "с прибылью против прежних лет"; то есть фактически им "спускалось" плановое задание, которое, как известно, следовало не только выполнять, но и перевыполнять.

Кабатчики старались всемерно увеличивать торговлю. В одном северном Двинском уезде в XVII веке уже насчитывалось 20 кабаков, дававших казне около 25 тысяч рублей дохода; в богатой торговой Вологде работали семь кабаков.

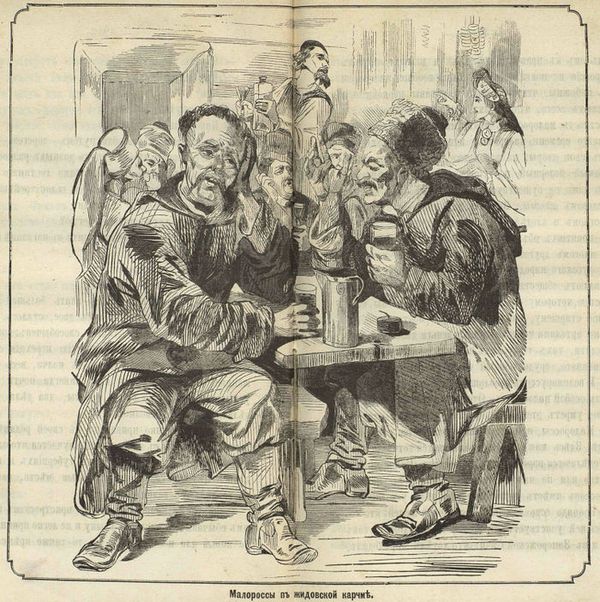

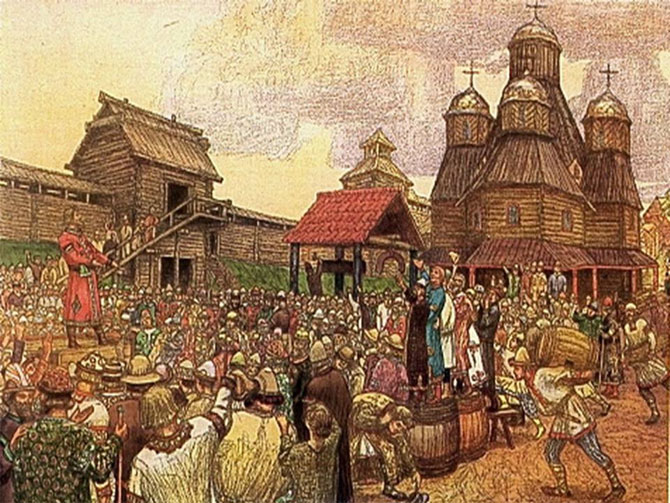

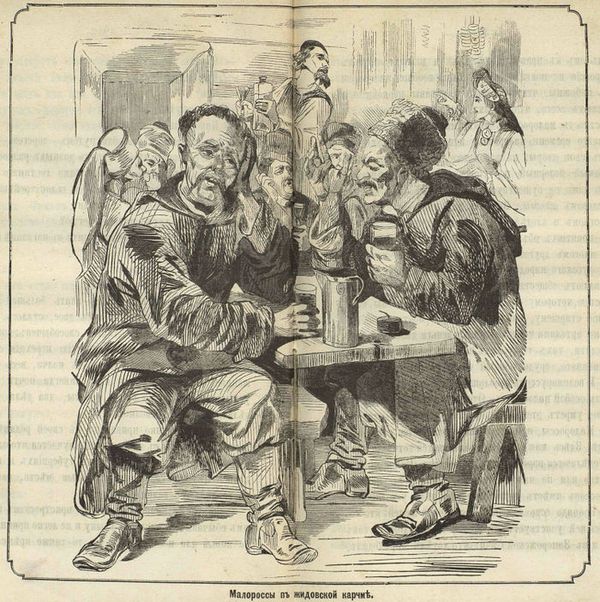

Но все же строить в новом месте постоянный кабак было накладно, поэтому целовальники разворачивали временную продажу - передвижные "гуляй-кабаки". Они открывались при любом стечении народа: на ярмарках, церковных праздниках, торжках - везде, где можно было уловить покупателя.

Сохранились жалобы местных крестьян на такие "услуги". "Привозят к нам в Андреевскую волость, - бил челом в 1625 году волостной староста из Сольвычегодского уезда, - с кабака целовальники кабацкие твое государево кабацкое питье, вино чарочное повсягодно по настоящим храмовым праздникам и по господским, и по воскресным дням без твоего государева указу, а продают, государь, в Андреевской волости живучи, вино недели по три, и по четыре, и больше, мало не съезжают во весь год. И от того, государь, кабацкого продажного вина волость пустеет, и многие крестьяне из волости врознь бредут".

Церковные власти тоже жаловались - когда целовальники устраивали питейную торговлю в местах сбора богомольцев, от чего происходили "безчинье и смута всякая, и брань, и бои, а иных людей и до смерти побивают". В своих челобитных они просили не допускать торговли вином у монастырей по праздникам - ведь "чудотворное место пустеет".

Передвижные кабаки ставились прямо на крестьянских дворах; если же хозяин возражал, то к нему "приметывались" - например, ложно обвиняли в "безъявочном питье", изготовленном без разрешения властей, или взимали незаконные пошлины с варения крестьянского пива.

С крестьян брали "напойные деньги" за вино, которое они выпили, да еще вдвое или втрое больше действительной суммы. При отказе платить требуемую сумму продавец и его товарищи взыскивали ее силой - жалобы пострадавших содержат имена забитых на таком "правеже" мужиков.

"Благодарное" население слезно просило прекратить навязчивый сервис и даже согласно было платить дополнительные поборы, лишь бы убрать кабак из своей волости. Но, как правило, на такие меры власти шли крайне редко.

Подгулявшим "питухам" держатели кабаков приписывали лишнее количество выпитого; у них принимались в "заклад" одежда, украшения и прочие ценные вещи - пока люди не пропивались в прямом смысле донага, снимая с себя оружие, серьги, перстни и даже нательные кресты.

Пародия на богослужение второй половины XVII века - "Служба кабаку" - содержит перечень кабацких "даров": "поп и дьякон - скуфьи и шапки, однорядки и служебники; чернцы - монатьи, рясы, клобуки и свитки и вся вещи келейные, дьячки - книги и переводы и чернилы и всякое платье и бумажники пропивают".

Причем даже жена не могла насильно увести из кабака загулявшего мужа, ведь человек у кабацкой стойки находился при исполнении государственных обязанностей, и никто не смел ему мешать. Если заклады не выкупались, то вся эта "пропойная рухлядь" реализовывалась с аукциона в пользу государства.

В одной из челобитных шуйский посадский человек заявлял о том, что его отец "пьет на кабаке безобразно", а кабацкий голова и целовальники "кабацкого питья дают ему много - не по животам и не по промыслу"; сын боялся, что родитель пропьется окончательно и ему придется за него отвечать.

В Шуе откупщики-москвичи Михаил Никифоров и Посник Семенов, опытным взглядом определявшие состоятельность посетителей, занимались откровенным грабежом, о чем рассказывают жалобы избитых и обобранных ими зимой 1628 года людей:

"Приезжал я в Шую торговать и взошел к ним на кабак испить. И тот Михайло с товарищи учал меня бить и грабить, и убив, покинули замертва. А грабежу, государь, взяли у меня пятьдесят рублев с полтиною денег".

Чем закончилось это дело, нам неизвестно; но и через пятьдесят лет в этом шуйском кабаке творились такие же безобразия. Вероятно, не случайно пошла поговорка: "В Суздале да Муроме Богу помолиться, в Вязниках погулять, а в Шуе напиться".

Ибо "упоение" заканчивалось здесь порой трагически - к примеру, в 1680 году, когда "смертным боем" промышлял кабацкий голова Гаврила Карпов вместе с другим представителем закона - местным палачом.

Конечно, убийство "питуха" - это уже крайность. Существовали более "гуманные" способы. Как писал в челобитной бывший до того вполне исправным и даже зажиточным мужиком Ивашко Семенов, он имел несчастье, возвращаясь из поездки по торговым делам, зайти в один из четырех вологодских кабаков - "Алтынный кабак".

Там гостя употчевали; а "как я, сирота твой, стал хмелен, и оне Иван да Григорей (целовальники) велели мне, сироте твоему, лечи спать к себе за постав. А на мне, сироте твоем, было денег дватцеть восмь рублев с полтиною. И как я, сирота твой, уснул, и оне Иван да Григорей те мои денги с меня, сироты твоего, сняли".

Проснувшись, гуляка не только не нашел спрятанных денег, но и узнал, что должен кабаку 40 алтын (1 рубль 20 копеек) за угощение. Когда Семенов попытался подать челобитную на целовальников-грабителей, те ответили ему встречным иском, в котором 40 алтын превратились уже в 24 рубля.

Пока шло разбирательство, кабатчики посадили под арест детей жалобщика, а потом и его самого - кабаки XVII столетия могли быть и чем-то вроде КПЗ для неисправных "питухов". После шестинедельного сидения в "железах" целовальники Иван Окишев и Григорий Чюра предложили Семенову мировую: он отказывается от иска в своих 28 рублях с полтиною, а они "прощают" ему неизвестно откуда взявшиеся "напойные" 24 рубля. Бедный Ивашка опять подал жалобу, но, кажется, уже понимал, что украденных денег ему не вернуть.

Стимулом к кабацкой гульбе становились зрелища: при кабаках "работали" скоморохи с медведями, устраивавшие "пляски и всякие бесовские игры". Привлекали "питухов" и азартные игры - "зернь" (кости) и карты, становившиеся в XVII веке все более популярными. Сами кабацкие содержатели или их друзья откупали у властей "зерновой и картовой суд", то есть право на разбор случавшихся при игре конфликтов и долговых расчетов игроков.

Но и для самых "бесстрашных" кабатчиков наступал срок расплаты. По истечении года голове и целовальникам предстояла сдача "кабацких денег", для чего надо было ехать в столицу, отчитываться перед приказным начальством. Ведь подьячие могли и не поверить, что недобор случился не от "нерадения", и взыскать его с самих выборных. Поэтому в Москве надо было тратиться на подарки чиновникам.

"Будучи у сбору на кружечном дворе, воеводам в почесть для царского величества, и для высылки с казною к Москве, и для долговой выборки, и за обеды харчем и деньгами носили не по одно время; а как к Москве приехали, дьяку в почесть для царского величества харчем и деньгами носили не по одно время, да подьячему также носили, да молодым подьячим от письма давали же из своих прожитков", - описывал свои мытарства кабацкий голова XVII столетия.

При удачной торговле кабацких содержателей ожидала грамота с благодарностью за то, что "учинили прибыль и многое радение, и мы, великий государь, за вашу верную службу и радение жалуем, милостиво похваляем, и во всем бы они надежны на царскую милость, а служба их у государя забвенна не будет".

Если выборным удавалось хоть немного "перевыполнить план", то их кормили и поили из дворцовых кладовых; за более существенные успехи им жаловали деньги или иноземные материи. Особо отличившихся ожидал торжественный прием в Кремле у "государева стола" и вручение награды - серебряного позолоченного ковша.

Но за такую честь приходилось дорого платить: сверхплановый "прибор" кабацкого дохода приказные чиновники прибавляли к прежнему "окладу" данного кабака, и следующие выборные должны были собрать денег еще больше.

Кабацкие головы и откупщики оправдывали недостаток выручки тем, что заведение поставлено "в негожем месте меж плохих питухов", а самые "лучшие питухи испропились донага в прежние годы".

В 1630 году устюжские и нижегородские целовальники докладывали в Москву об угрозе невыполнения плана: "Кабацкому собранию чинитца великий недобор во всех месяцех по июнь месяц против прежнего году для того, что зимою с товаром приезжих людей было мало, а на кабаках питушки не было же: приезжих людей не было, а прежние, государь, питухи розбрелись, а достальные питухи по кабакам валяютца наги и босы, и питье по стойкам застаиваетца".

Курукин Игорь, Никулина Елена "Повседневная жизнь русского кабака".

Утвердившееся после Смуты правительство царя Михаила Романова (1613-1645) направило распоряжение местным властям: не забывать "корчмы вынимати у всяких людей и чтоб, опричь государевых кабаков, никто питье на продажу не держал".

Отправлявшемуся к месту службы провинциальному воеводе обязательно предписывали следить, чтобы в его уезде "опричь государевых кабаков, корчемного и неявленого пития и зерни, и блядни, и разбойником и татем приезду и приходу, и иного никоторого воровства ни у кого не было".

Откупщиками становились купцы, зажиточные стрельцы, посадские люди и даже разбогатевшие крепостные крестьяне знатных людей - бояр Салтыковых, Морозовых, князя Д. М. Пожарского, патриарха Филарета.

Там, где продажа была выгодна, претенденты на откуп вели за это право активную борьбу, в некоторой степени облегчавшую контроль за слишком ретивыми кабатчиками. Порой только из доносов "конкурирующей фирмы" в Москве могли узнать, что в далеком Иркутске, например, купец Иван Ушаков в 1684 году незаконно поставил несколько новых кабаков и ввел круглосуточную торговлю алкогольной продукцией.

Если же желающих взять кабак на откуп не находилось, то такая работа становилась одной из повинностей местного населения. Тогда в уездный город из Москвы приходило указание: избрать кабацкого голову - "человека добра и прожиточна, который был бы душею прям".

Кабацкий голова ведал всей организацией питейного дела в городе и уезде: отвечал за производство вина и его бесперебойный сбыт во всех местных кабаках; должен был преследовать незаконное производство и продажу хмельного - "корчемство".

В помощь кабацкому голове избирались один или несколько кабацких целовальников, которые непосредственно продавали вино и пиво в "питейных избах" и вели приходно-расходные книги. Все расходы на заготовку вина (по "истинной цене", то есть себестоимости) и полученные доходы от продажи записывались; эти данные подлежали проверке.

Помимо честности для кабацкой торговли требовались и финансовые гарантии, ведь своим "прожитком" неудачливые торговцы возмещали казенный убыток. Поэтому кабацкого голову и целовальников выбирали обычно на год - чтобы, с одной стороны, не допустить злоупотреблений, а с другой - не дать честным людям окончательно разориться.

За оставшиеся припасы новые хозяева кабака должны были выплатить прежним их стоимость из прибыли за ближайший месяц. Потом надо было ставить или чинить постройки, арендовать амбары, закупать новые аппараты и посуду, сырье (рожь, овес, хмель), дрова, свечи, бумагу и нанимать людей.

Местные жители - горожане и крестьяне близлежащих деревень - работали винокурами, сторожами, гвоздарями, извозчиками (развозили вино и пиво, поставляли лед для ледников), пролубщиками (кололи лед на реке). Кабацкий голова платил извозчику за доставку вина с каждой бочки, меда и пива - с каждой бадьи.

После таких расходов выбранным "прямодушным" людям приходилось напрягать все силы, чтобы спаивать соседей более эффективно по сравнению с предшественниками.

Ведь они присягали не только беречь "кабацкую казну", но и собирать "напойные" деньги "с великим радением" и непременно "с прибылью против прежних лет"; то есть фактически им "спускалось" плановое задание, которое, как известно, следовало не только выполнять, но и перевыполнять.

Кабатчики старались всемерно увеличивать торговлю. В одном северном Двинском уезде в XVII веке уже насчитывалось 20 кабаков, дававших казне около 25 тысяч рублей дохода; в богатой торговой Вологде работали семь кабаков.

Но все же строить в новом месте постоянный кабак было накладно, поэтому целовальники разворачивали временную продажу - передвижные "гуляй-кабаки". Они открывались при любом стечении народа: на ярмарках, церковных праздниках, торжках - везде, где можно было уловить покупателя.

Сохранились жалобы местных крестьян на такие "услуги". "Привозят к нам в Андреевскую волость, - бил челом в 1625 году волостной староста из Сольвычегодского уезда, - с кабака целовальники кабацкие твое государево кабацкое питье, вино чарочное повсягодно по настоящим храмовым праздникам и по господским, и по воскресным дням без твоего государева указу, а продают, государь, в Андреевской волости живучи, вино недели по три, и по четыре, и больше, мало не съезжают во весь год. И от того, государь, кабацкого продажного вина волость пустеет, и многие крестьяне из волости врознь бредут".

Церковные власти тоже жаловались - когда целовальники устраивали питейную торговлю в местах сбора богомольцев, от чего происходили "безчинье и смута всякая, и брань, и бои, а иных людей и до смерти побивают". В своих челобитных они просили не допускать торговли вином у монастырей по праздникам - ведь "чудотворное место пустеет".

Передвижные кабаки ставились прямо на крестьянских дворах; если же хозяин возражал, то к нему "приметывались" - например, ложно обвиняли в "безъявочном питье", изготовленном без разрешения властей, или взимали незаконные пошлины с варения крестьянского пива.

С крестьян брали "напойные деньги" за вино, которое они выпили, да еще вдвое или втрое больше действительной суммы. При отказе платить требуемую сумму продавец и его товарищи взыскивали ее силой - жалобы пострадавших содержат имена забитых на таком "правеже" мужиков.

"Благодарное" население слезно просило прекратить навязчивый сервис и даже согласно было платить дополнительные поборы, лишь бы убрать кабак из своей волости. Но, как правило, на такие меры власти шли крайне редко.

Подгулявшим "питухам" держатели кабаков приписывали лишнее количество выпитого; у них принимались в "заклад" одежда, украшения и прочие ценные вещи - пока люди не пропивались в прямом смысле донага, снимая с себя оружие, серьги, перстни и даже нательные кресты.

Пародия на богослужение второй половины XVII века - "Служба кабаку" - содержит перечень кабацких "даров": "поп и дьякон - скуфьи и шапки, однорядки и служебники; чернцы - монатьи, рясы, клобуки и свитки и вся вещи келейные, дьячки - книги и переводы и чернилы и всякое платье и бумажники пропивают".

Причем даже жена не могла насильно увести из кабака загулявшего мужа, ведь человек у кабацкой стойки находился при исполнении государственных обязанностей, и никто не смел ему мешать. Если заклады не выкупались, то вся эта "пропойная рухлядь" реализовывалась с аукциона в пользу государства.

В одной из челобитных шуйский посадский человек заявлял о том, что его отец "пьет на кабаке безобразно", а кабацкий голова и целовальники "кабацкого питья дают ему много - не по животам и не по промыслу"; сын боялся, что родитель пропьется окончательно и ему придется за него отвечать.

В Шуе откупщики-москвичи Михаил Никифоров и Посник Семенов, опытным взглядом определявшие состоятельность посетителей, занимались откровенным грабежом, о чем рассказывают жалобы избитых и обобранных ими зимой 1628 года людей:

"Приезжал я в Шую торговать и взошел к ним на кабак испить. И тот Михайло с товарищи учал меня бить и грабить, и убив, покинули замертва. А грабежу, государь, взяли у меня пятьдесят рублев с полтиною денег".

Чем закончилось это дело, нам неизвестно; но и через пятьдесят лет в этом шуйском кабаке творились такие же безобразия. Вероятно, не случайно пошла поговорка: "В Суздале да Муроме Богу помолиться, в Вязниках погулять, а в Шуе напиться".

Ибо "упоение" заканчивалось здесь порой трагически - к примеру, в 1680 году, когда "смертным боем" промышлял кабацкий голова Гаврила Карпов вместе с другим представителем закона - местным палачом.

Конечно, убийство "питуха" - это уже крайность. Существовали более "гуманные" способы. Как писал в челобитной бывший до того вполне исправным и даже зажиточным мужиком Ивашко Семенов, он имел несчастье, возвращаясь из поездки по торговым делам, зайти в один из четырех вологодских кабаков - "Алтынный кабак".

Там гостя употчевали; а "как я, сирота твой, стал хмелен, и оне Иван да Григорей (целовальники) велели мне, сироте твоему, лечи спать к себе за постав. А на мне, сироте твоем, было денег дватцеть восмь рублев с полтиною. И как я, сирота твой, уснул, и оне Иван да Григорей те мои денги с меня, сироты твоего, сняли".

Проснувшись, гуляка не только не нашел спрятанных денег, но и узнал, что должен кабаку 40 алтын (1 рубль 20 копеек) за угощение. Когда Семенов попытался подать челобитную на целовальников-грабителей, те ответили ему встречным иском, в котором 40 алтын превратились уже в 24 рубля.

Пока шло разбирательство, кабатчики посадили под арест детей жалобщика, а потом и его самого - кабаки XVII столетия могли быть и чем-то вроде КПЗ для неисправных "питухов". После шестинедельного сидения в "железах" целовальники Иван Окишев и Григорий Чюра предложили Семенову мировую: он отказывается от иска в своих 28 рублях с полтиною, а они "прощают" ему неизвестно откуда взявшиеся "напойные" 24 рубля. Бедный Ивашка опять подал жалобу, но, кажется, уже понимал, что украденных денег ему не вернуть.

Стимулом к кабацкой гульбе становились зрелища: при кабаках "работали" скоморохи с медведями, устраивавшие "пляски и всякие бесовские игры". Привлекали "питухов" и азартные игры - "зернь" (кости) и карты, становившиеся в XVII веке все более популярными. Сами кабацкие содержатели или их друзья откупали у властей "зерновой и картовой суд", то есть право на разбор случавшихся при игре конфликтов и долговых расчетов игроков.

Но и для самых "бесстрашных" кабатчиков наступал срок расплаты. По истечении года голове и целовальникам предстояла сдача "кабацких денег", для чего надо было ехать в столицу, отчитываться перед приказным начальством. Ведь подьячие могли и не поверить, что недобор случился не от "нерадения", и взыскать его с самих выборных. Поэтому в Москве надо было тратиться на подарки чиновникам.

"Будучи у сбору на кружечном дворе, воеводам в почесть для царского величества, и для высылки с казною к Москве, и для долговой выборки, и за обеды харчем и деньгами носили не по одно время; а как к Москве приехали, дьяку в почесть для царского величества харчем и деньгами носили не по одно время, да подьячему также носили, да молодым подьячим от письма давали же из своих прожитков", - описывал свои мытарства кабацкий голова XVII столетия.

При удачной торговле кабацких содержателей ожидала грамота с благодарностью за то, что "учинили прибыль и многое радение, и мы, великий государь, за вашу верную службу и радение жалуем, милостиво похваляем, и во всем бы они надежны на царскую милость, а служба их у государя забвенна не будет".

Если выборным удавалось хоть немного "перевыполнить план", то их кормили и поили из дворцовых кладовых; за более существенные успехи им жаловали деньги или иноземные материи. Особо отличившихся ожидал торжественный прием в Кремле у "государева стола" и вручение награды - серебряного позолоченного ковша.

Но за такую честь приходилось дорого платить: сверхплановый "прибор" кабацкого дохода приказные чиновники прибавляли к прежнему "окладу" данного кабака, и следующие выборные должны были собрать денег еще больше.

Кабацкие головы и откупщики оправдывали недостаток выручки тем, что заведение поставлено "в негожем месте меж плохих питухов", а самые "лучшие питухи испропились донага в прежние годы".

В 1630 году устюжские и нижегородские целовальники докладывали в Москву об угрозе невыполнения плана: "Кабацкому собранию чинитца великий недобор во всех месяцех по июнь месяц против прежнего году для того, что зимою с товаром приезжих людей было мало, а на кабаках питушки не было же: приезжих людей не было, а прежние, государь, питухи розбрелись, а достальные питухи по кабакам валяютца наги и босы, и питье по стойкам застаиваетца".

Курукин Игорь, Никулина Елена "Повседневная жизнь русского кабака".

Взято: oper-1974.livejournal.com

Комментарии (0)

{related-news}

[/related-news]