Базилика в Русском стиле

---

Оригинал взят у proofreader_z в Базилика в Русском стиле

Стоит она в деревне Зарево, здесь: https://yandex.ru/maps/-/C6AceT0s

Во времена эклектики и модерна российские архитекторы возводили среди прочего храмы, в которых

далеко не характерное для допетровской Руси базиликальное объёмно-планировочное решение

сочеталось с элементами Русского стиля, главным образом из Московского узорочья XVII века.

То мог быть и декор, и целые части зданий, считавшиеся тогда (да и теперь) русскими "визитными

карточками" - шатры, крылечки, луковичные главы ...

Подобные здания, хотя и не имели в целом большого удельного веса, образуют тем не менее вполне

заметную типологическую группу:

церкви Иоанна Златоуста (Старая Ладога,1859-1873), Владимирской иконы (Кронштадт, 1875-1880),

Георгия Победоносца (Гусь Хрустальный, 1892-1903),

близнецы-соборы Бориса и Глеба в Двинске (1904-1905) и Покрова в Гродно (1905-1915).

Базилика при этом могла быть и "полноценная", с верхним ярусом окон в центральном нефе (как

у выше перечисленных храмов), так и "псевдобазилика", где средний неф, хоть и выше, но имеет

с боковыми общую кровлю, например церкви Александра Невского (Копенгаген, 1881-1883) или

Димитрия Солунского (Берёзовка, 1891-1910).

Вот к такому типу ( в первом варианте) и относится церковь в деревне Зарево, которая лишь

в советское время каким-то образом выделилась из соседнего села Печёрская Буда, бывшего

до славной пролетарской революциии имением Энгельгардтов.

Сии остзейские дворяне были выходцами из Швейцарии и возводили

по семейным преданиям род свой аж ко временам Крестовых походов.

В годы Ливонской войны Роберт Энгельгардт попал в Россию в качестве пленника. Его сын Каспар

поступил на русскую службу, а внук Вернер в 1611 году под стенами осаждённого Смоленска

переметнулся на сторону Сигизмунда III. Затем служил его сыну и после бездарно проигранной

московитами Смоленской войны (1632-1624) был пожалован поместьями на Смоленщине.

Ровно через 20 лет, в начале Тринадцатилетней войны, немного повоевав против русских, Вернер

вовремя перешёл теперь уже на их сторону, принял православие и стал зваться "Еремей, Кашпаров

сын", что позволило ему сохранить недвижимость и стать родоначальником смоленскуой ветви

Энгельгардтов, владевшей как пишут, поместьями "почти во всех уездах Смоленской губернии"

А в Полтавскую баталию (1709) приключилося ещё хлеще. Трое сыновей того новоиспечённого

Еремея взяли в плен семерых своих племянников, ревностно сражавшихся на стороне шведов.

Короче, история водворения Энгельгардтов в России также мудрёна и многолика, как и архитектура

этой церкви, на редкость удачно сочетающая в себе вещи, казалось бы в принципе несовместимые.

Когда в 1899 в селе сгорела деревянная церковь 1857 года постройки, часть средств на новый храм

собрали прихожане, часть пожертвовали Энгельгардты, часть была выделена стараниями епископа

Мигилёвского и Мстиславского. Пишут, тогда им был известный своею благотворителностью Мисаил

(Крылов), кандидат богословия, постриженник знаменитого новгородского Юрьева монастыря.

В те годы имением управлял Александр Петрович Энгельгардт (1836-1907), генерал-лейтенант,

выдающийся инженер-конструктор по части артиллерии, коего вполне справедливо называют

изобретателем первой в мире полевой мортиры образца 1885 года (к сожалению часто забывая при

этом упомянуть Альфреда Круппа, также имевшего "некоторое отношение" к той знаменитой пушке).

Пишут, хозяйство в Печёрской Буде было тогда не малое: "винокуренный, кожевенный и конный

заводы, молочное хозяйство и сыроварня, экипажная мастерская, производившая коляски, брички и

кареты". Когда же прихожане единогласно избрали Александра Петровича "почётным попечителем и

председателем комитета по постройке церкви", он устроил под это дело ещё и кирпичный заводик.

Кирпич выпускался с клеймом "БУДА", которое ставилось на постель, и потому найти его в кладке

не просто. Однако, ребята с "Соборов" таки всё же разглядели:

Часто пишут просто, "построена в 1902 г.", иногда добавляют, что в 1905-м освящена преемником

епископа Мисаила, Стефаном (Архангельским), имевшим прозвище "лютый" за своё чрезвычайно

строгое отношение к духовенству.

А ещё встречаются указания, дескать после смерти отца (1907), Борис Александрович Энгельгардт

(последний владелец имения) продолжал "достраивать" уже действующую церковь аж до 1910 года,

но в чём заключались те достройки, не ясно.

Видимо поэтому иногда ктитором называют либо отца, либо сына, хотя они там оба приложились.

Одни называют церковь Троицкой, другие - Успенской, "Свод памятников" и "Реестр" культурного

наследия вообще воздержались и назвали объект просто "церковь". Ещё встречаются утверждения,

что храм был освящён во имя Троицы, и "именно это название фигурирует во всех дореволюционных

документах", а когда освящена в Успенскую - типа тайна. Короче, дело тёмное ...

Поападаются сведения, что церковь закрыта в 1934 г. и "пострадала во время войны в 1942 г.",

что несколько странно, ибо Хиславичский район находился в оккупации с 16.07.1941 по 26.09.1943.

От кого пострадала-то...?... Мож кто подскажет?

Говорят, при немцах её вроде открыли, но с приходом доблестной Красной армии закрыли вновь.

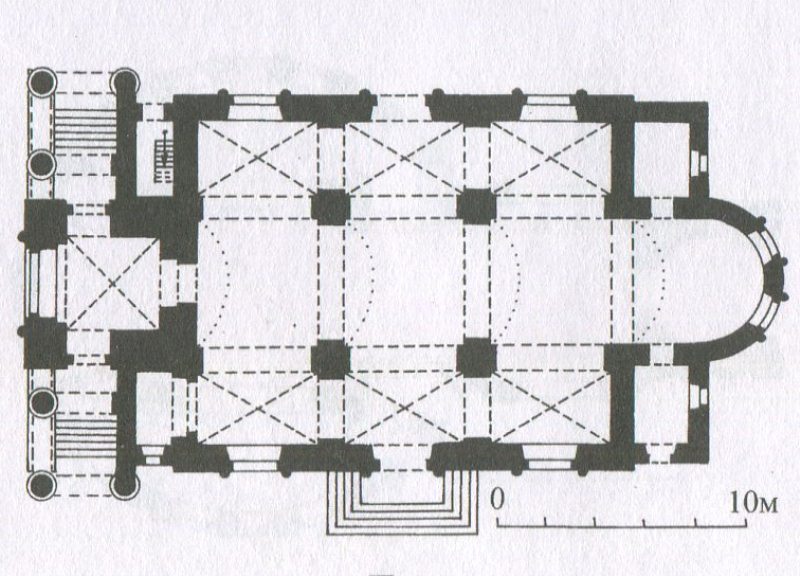

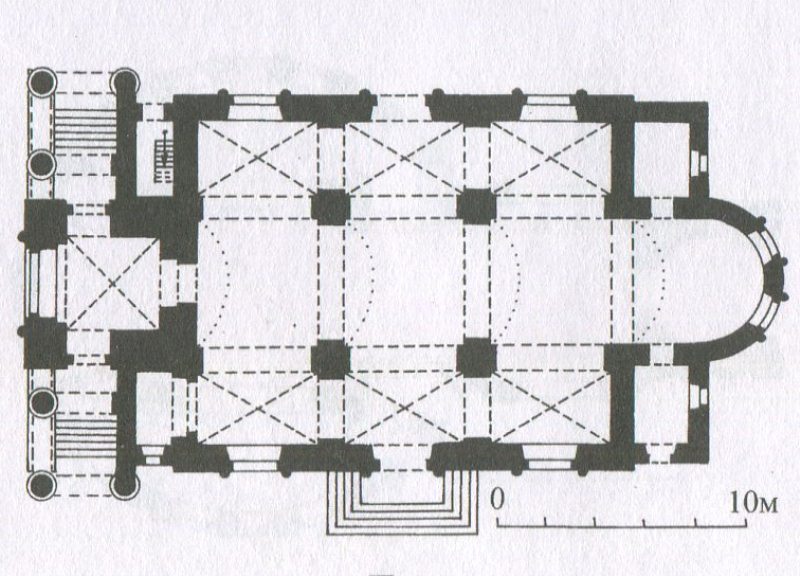

Интересно, что на плане, публикуемом в "Своде памятников" Смоленской области (2001),

общепринятыми линиями обозначены своды, коробовые в среднем нефе и крестовые в боковых,

хотя в натуре в среднем нефе следов таковых конструкций вроде не видно:

Изображены также и арки, вполне таки прилично сохранившихся, за исключением двух средних

поперечных в главном нефе, которых будто и не было вообще ...

Похоже, средний неф перекрывался по балкам, пазы от коих видны в верху его стен:

А в боковых вроде и штукатурный след заметен, и следы самого низа пят, но выше - никаких

признаков перевязки, т.е. своды, если и были, то лишь примыкали к окружающим стенам и аркам:

В апсиде - удлинённая конха:

Видны металлические консоли от хоров. Судя по следам, они представляли собой лишь балкон, не

выходивший за пределы среднего нефа:

Видны стропила кровли бокового нефа:

Одна из продольных арок, разделяющих нефы, и окна верхнего света снаружи:

Окна верхнего света в среднем нефе изнутри:

Северное крыльцо:

Южное крыльцо:

Оно же снаружи:

Пишут, облицовка цоколя - гранит:

А под храмом - сводчатый подвал:

На фото 1970-х шатёр как решето, но стоит ещё. Крыша главного нефа и апсиды вроде почти целая:

11.06.1974 объект "поставлен на гос. охрану", плоды охраны трудно не заметить:

Ярус звона:

На маленьких звонницах, стоящих по щипцам кроме железных связей видны и деревянные балки.

Неужели для колоколов?

Многие участки кирпича и штукатурки поросли бурым лишайником, придающим зданию весьма

экзотический колорит. Когда всё закрасят, здакого шарма уж не будет ...

Снято 15 мая 2014

Стоит она в деревне Зарево, здесь: https://yandex.ru/maps/-/C6AceT0s

Во времена эклектики и модерна российские архитекторы возводили среди прочего храмы, в которых

далеко не характерное для допетровской Руси базиликальное объёмно-планировочное решение

сочеталось с элементами Русского стиля, главным образом из Московского узорочья XVII века.

То мог быть и декор, и целые части зданий, считавшиеся тогда (да и теперь) русскими "визитными

карточками" - шатры, крылечки, луковичные главы ...

Подобные здания, хотя и не имели в целом большого удельного веса, образуют тем не менее вполне

заметную типологическую группу:

церкви Иоанна Златоуста (Старая Ладога,1859-1873), Владимирской иконы (Кронштадт, 1875-1880),

Георгия Победоносца (Гусь Хрустальный, 1892-1903),

близнецы-соборы Бориса и Глеба в Двинске (1904-1905) и Покрова в Гродно (1905-1915).

Базилика при этом могла быть и "полноценная", с верхним ярусом окон в центральном нефе (как

у выше перечисленных храмов), так и "псевдобазилика", где средний неф, хоть и выше, но имеет

с боковыми общую кровлю, например церкви Александра Невского (Копенгаген, 1881-1883) или

Димитрия Солунского (Берёзовка, 1891-1910).

Вот к такому типу ( в первом варианте) и относится церковь в деревне Зарево, которая лишь

в советское время каким-то образом выделилась из соседнего села Печёрская Буда, бывшего

до славной пролетарской революциии имением Энгельгардтов.

Сии остзейские дворяне были выходцами из Швейцарии и возводили

по семейным преданиям род свой аж ко временам Крестовых походов.

В годы Ливонской войны Роберт Энгельгардт попал в Россию в качестве пленника. Его сын Каспар

поступил на русскую службу, а внук Вернер в 1611 году под стенами осаждённого Смоленска

переметнулся на сторону Сигизмунда III. Затем служил его сыну и после бездарно проигранной

московитами Смоленской войны (1632-1624) был пожалован поместьями на Смоленщине.

Ровно через 20 лет, в начале Тринадцатилетней войны, немного повоевав против русских, Вернер

вовремя перешёл теперь уже на их сторону, принял православие и стал зваться "Еремей, Кашпаров

сын", что позволило ему сохранить недвижимость и стать родоначальником смоленскуой ветви

Энгельгардтов, владевшей как пишут, поместьями "почти во всех уездах Смоленской губернии"

А в Полтавскую баталию (1709) приключилося ещё хлеще. Трое сыновей того новоиспечённого

Еремея взяли в плен семерых своих племянников, ревностно сражавшихся на стороне шведов.

Короче, история водворения Энгельгардтов в России также мудрёна и многолика, как и архитектура

этой церкви, на редкость удачно сочетающая в себе вещи, казалось бы в принципе несовместимые.

Когда в 1899 в селе сгорела деревянная церковь 1857 года постройки, часть средств на новый храм

собрали прихожане, часть пожертвовали Энгельгардты, часть была выделена стараниями епископа

Мигилёвского и Мстиславского. Пишут, тогда им был известный своею благотворителностью Мисаил

(Крылов), кандидат богословия, постриженник знаменитого новгородского Юрьева монастыря.

В те годы имением управлял Александр Петрович Энгельгардт (1836-1907), генерал-лейтенант,

выдающийся инженер-конструктор по части артиллерии, коего вполне справедливо называют

изобретателем первой в мире полевой мортиры образца 1885 года (к сожалению часто забывая при

этом упомянуть Альфреда Круппа, также имевшего "некоторое отношение" к той знаменитой пушке).

Пишут, хозяйство в Печёрской Буде было тогда не малое: "винокуренный, кожевенный и конный

заводы, молочное хозяйство и сыроварня, экипажная мастерская, производившая коляски, брички и

кареты". Когда же прихожане единогласно избрали Александра Петровича "почётным попечителем и

председателем комитета по постройке церкви", он устроил под это дело ещё и кирпичный заводик.

Кирпич выпускался с клеймом "БУДА", которое ставилось на постель, и потому найти его в кладке

не просто. Однако, ребята с "Соборов" таки всё же разглядели:

Часто пишут просто, "построена в 1902 г.", иногда добавляют, что в 1905-м освящена преемником

епископа Мисаила, Стефаном (Архангельским), имевшим прозвище "лютый" за своё чрезвычайно

строгое отношение к духовенству.

А ещё встречаются указания, дескать после смерти отца (1907), Борис Александрович Энгельгардт

(последний владелец имения) продолжал "достраивать" уже действующую церковь аж до 1910 года,

но в чём заключались те достройки, не ясно.

Видимо поэтому иногда ктитором называют либо отца, либо сына, хотя они там оба приложились.

Одни называют церковь Троицкой, другие - Успенской, "Свод памятников" и "Реестр" культурного

наследия вообще воздержались и назвали объект просто "церковь". Ещё встречаются утверждения,

что храм был освящён во имя Троицы, и "именно это название фигурирует во всех дореволюционных

документах", а когда освящена в Успенскую - типа тайна. Короче, дело тёмное ...

Поападаются сведения, что церковь закрыта в 1934 г. и "пострадала во время войны в 1942 г.",

что несколько странно, ибо Хиславичский район находился в оккупации с 16.07.1941 по 26.09.1943.

От кого пострадала-то...?... Мож кто подскажет?

Говорят, при немцах её вроде открыли, но с приходом доблестной Красной армии закрыли вновь.

Интересно, что на плане, публикуемом в "Своде памятников" Смоленской области (2001),

общепринятыми линиями обозначены своды, коробовые в среднем нефе и крестовые в боковых,

хотя в натуре в среднем нефе следов таковых конструкций вроде не видно:

Изображены также и арки, вполне таки прилично сохранившихся, за исключением двух средних

поперечных в главном нефе, которых будто и не было вообще ...

Похоже, средний неф перекрывался по балкам, пазы от коих видны в верху его стен:

А в боковых вроде и штукатурный след заметен, и следы самого низа пят, но выше - никаких

признаков перевязки, т.е. своды, если и были, то лишь примыкали к окружающим стенам и аркам:

В апсиде - удлинённая конха:

Видны металлические консоли от хоров. Судя по следам, они представляли собой лишь балкон, не

выходивший за пределы среднего нефа:

Видны стропила кровли бокового нефа:

Одна из продольных арок, разделяющих нефы, и окна верхнего света снаружи:

Окна верхнего света в среднем нефе изнутри:

Северное крыльцо:

Южное крыльцо:

Оно же снаружи:

Пишут, облицовка цоколя - гранит:

А под храмом - сводчатый подвал:

На фото 1970-х шатёр как решето, но стоит ещё. Крыша главного нефа и апсиды вроде почти целая:

11.06.1974 объект "поставлен на гос. охрану", плоды охраны трудно не заметить:

Ярус звона:

На маленьких звонницах, стоящих по щипцам кроме железных связей видны и деревянные балки.

Неужели для колоколов?

Многие участки кирпича и штукатурки поросли бурым лишайником, придающим зданию весьма

экзотический колорит. Когда всё закрасят, здакого шарма уж не будет ...

Снято 15 мая 2014

Комментарии (0)

{related-news}

[/related-news]